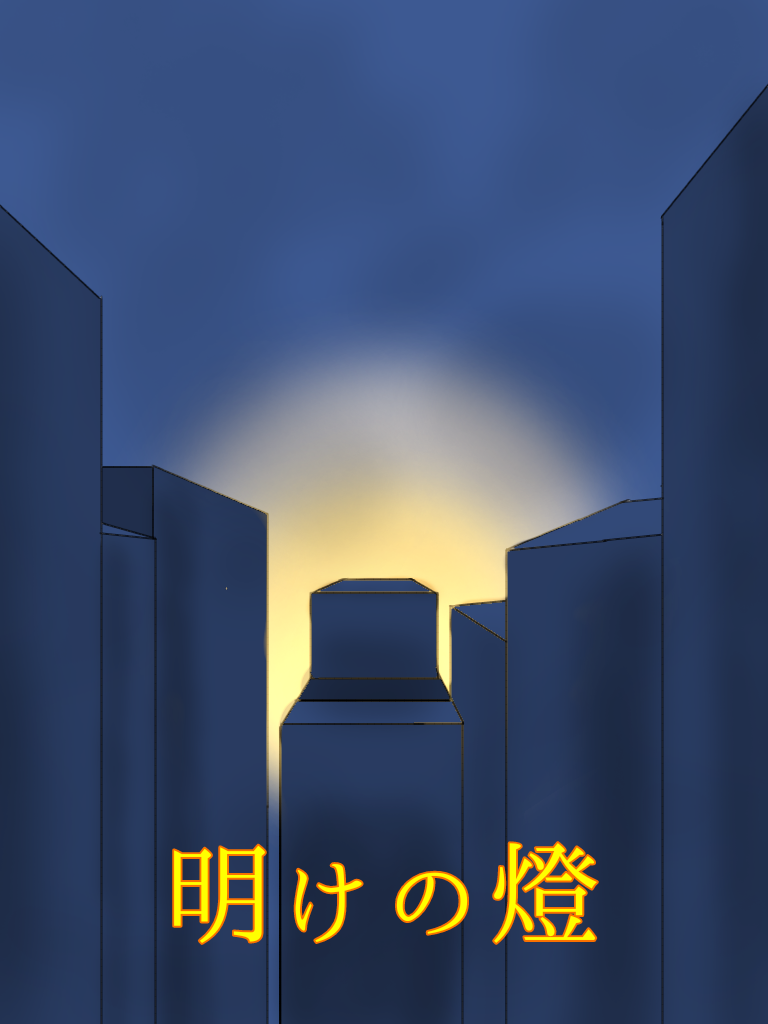

明けの燈

小学三年生の歳末の日。

度流は置いて行かれたわけではない。伯父たちはホテルに宿泊するのだが、度流は過去、ホテルでテロに遭ってから、トラウマでホテルに行くことが難しいのである。伯父たちは行くのを渋っていたが、度流が「たまには家族水入らずで楽しんできてよ」と言ったことで、旅行に行くことを決めた。

度流が伯父一家に対し、あからさまに線を引いたことに言いたいことも、思うところもあっただろう。それでも伯父一家が度流を残していったのは、隣家の荒崎家が度流を預かってくれたからだ。

荒崎家と彼苑家は元々親交が深く、そんな中でも同い年であるということで、度流と荒崎優音は特別仲がよかった。

いや、仲が良い、程度の表現で済ませていいかは、大人も頭を抱えるところだ。何せ、この二人、十歳にもなっていないのに、人前でキスをすることに躊躇いのないカップルなのである。お互いのお互いに対する依存度の高さには誰もがおののいた。「最近のガキはマセてんな」とスルーしようとはしているが、何を言われようと、後ろ指を指されようと、二人のスタンスが変わらないことに、恐怖すら感じる者もいるほどだ。

度流が気を遣っているのもあるだろうが、優音と一緒にいたいという思いがあるのだとしたら、納得がいく。だから伯父たちは荒崎家に度流を託していったのだ。

大晦日。この日だけは子どもが夜の遅くまで起きていても、怒られない日だった。年越しの風習で、深夜に年越しそばを食べたり、日付の変わる瞬間、年が明ける瞬間の特別感を味わうくらいさせてもいいだろうという保護者側の配慮だ。

が、常日頃より規則正しく早寝早起きをしている度流はもう半ば夢の中である。仕方あるまい。起きていても許されるとしても、度流はまだ十にも満たないのだ。

かくり、かくり、と舟を漕ぐ度流。そこにこんこん、と控えめなノックが差し込まれる。度流ははっと目を覚ました。

「あ、度流くん、もしかして寝てた?」

「ねてないねてない!」

「ふふ、涎垂れてる」

「うそ!?」

慌てて口元を拭う度流を見て、部屋に入ってきた優音はくすくすと笑う。とても無邪気で愛らしい笑みに、度流の口元も思わず綻んだ。

「ん。でも、度流くん寝ててもいいんだよ」

「え、でもご年始のあいさつしなきゃ……」

度流の言葉ににこりと笑うと、優音は度流とほっぺとほっぺがくっつくくらいに近寄って、秘め事を話すように、声をひそめた。

「初日の出、見に行こうよ。近くに初日の出を見るために一般開放されている展望デッキがあるんだって」

「はつひので……」

「そう! 二人で初めて昇るおひさまを見るの! ただ時間が早いから、今のうちに寝ないと」

「二人で……いいの?」

朝日を見るということは、夜が明ける前に出かけるということだ。いくら年末年始とはいえ、十歳にも満たない子どもに、そんなことが許されるだろうか。

そんな度流の懸念を見通していたのだろうか。優音は得意げに胸を張り、人差し指を口元に当てた。

「お父さんとお母さんには、内緒だよ?」

「ないしょ?」

うん、と頷き、優音は人差し指を度流の口元にもあてがう。

「ないしょ。大丈夫。すぐ近くだし、見つかったら……一緒に怒られよう」

「ふふ、そうだね。優音ちゃんと一緒なら、いいや」

二人一緒であることが度流にとっては重要だった。叱られるときも優音と一緒なんて、ただただ幸せなだけだ。

それに、二人でこっそり、なんてどきどきする。相手が優音だから、というのもあるけれど、普段保護者に従順で、悪いことなんて小指の先ほどもしないため、度流はちょっとした背徳を覚えていた。

今の時間は今年が終わるまであと一時間半といったところだ。日の出までの時間と出かける支度の時間を考えても、あと二時間は眠れるだろう。

度流はアラームをセットし、毛布を引き寄せた。

「ん、じゃあ、優音ちゃん、良いお年を。ちゃんと寝るんだよ」

「うん、度流くんも良いお年を」

そう言葉を交わし、二人は今年最後の口付けを交わした。

度流は眠たくて仕方がなかったが、優音のキスで目を覚ました。音でバレたくなかったからなのか、アラームが解除されており、度流はゆっくりと目を開け、すぐに支度をした。年が明けて、初めてのキスはもっとちゃんとしたかったな、とぼんやり思う。

優音に手を引かれて向かったビルは高く、向こうにはうっすらとバギーラリングが見える。光輪、とも呼ばれるこの星を囲う微惑星帯だ。

「……光輪が、きれいだね、優音ちゃん」

「え!?」

度流に振り向いた優音が、頬を赤らめている。気が動転したらしく、目がものすごく泳いでいた。サプライズは成功だったようだ。

「そ、そんなもってまわった言い方しなくても……っていうか度流くん、そんなのどこで覚えたの?」

「本で読んだ」

私が度流くんに教えたかったのにぃ、と悔しがる優音が、あまりにも愛らしくて、度流はそっと優音の頬に唇を落とした。

ちょうど、エレベーターが到着する。誰も他に人はいない。ビルの向こうの夜景が画面に表示されている。夜景といっても、もう明かりの点いているところは疎らで、閑散とした物寂しさがそこにあった。

彼らは朝を待っている。度流はそう感じた。

「あとで絵に描こうかな」

「わあ。度流くんの絵、楽しみ」

二人きりのエレベーターの中で、そんな他愛ない言葉を交わして、一分もしないうち、エレベーターは最上階に辿り着いた。

開放されているとはいえ、実際に見に来る人は少ないらしい。家族と過ごす時間の方が大切なのだろう。あまり人がいないのは、「未成年が保護者の同伴なく夜中に外出している」という後ろめたいことをしている身からすると、都合がよかった。それに、度流と優音、二人きりの世界に水を射す者が誰もいないということだ。

誰かいたところで、この二人だけの世界を壊すことは、誰にもできないだろう。

「少し早く着きすぎちゃったかな」

「うーん、僕は優音ちゃんと二人でいられればそれでいいけど」

「むう、私だって度流くんといられればいいもん!」

むくれる彼女の頭を撫でて、度流は小さなスケッチブックを取り出す。鉛筆でさらさらと何かを描き出した。

優音はあっという間にスケッチブックの中にぼうっと現れた街並みに目を見張る。真っ暗ではなく、ぼんやりと煙に巻かれたような表情の街並みは、優音の目に映るそれとは違うけれど、先程、度流が語った「彼らは朝を待っている」という表現がよく似合っていた。

「やっぱり、度流くんの目に映る世界はとっても素敵だよ」

「そう? ありがとう」

優音に微笑む度流の横顔に、一筋、光が射し込む。

二人ははっとして光の方を見た。

今年初めての日が差す。

なんでもないことだけれど、二人は息を飲んで、静かに見守った。

たっぷり、三十分。二人はどちらからともなく顔を見合わせ、微笑み合う。

「明けましておめでとう、今年もよろしく」

示し合わせたわけでもないのに、二人の声が重なって。

二人の影が、重なった。

おまけ

「いいね」と思ったらtweet! そのままのツイートでもするとしないでは作者のやる気に大きな差が出ます。