Dead-End Abduction 第1章

|

Prologue

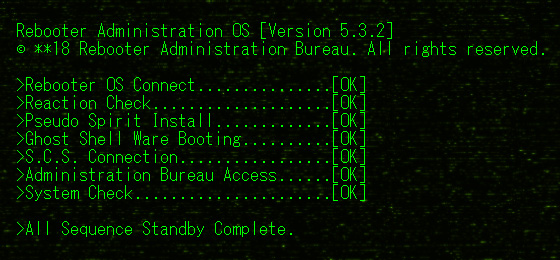

ディスプレイに流れる文字を目で追い、起動シーケンスを実行する。

いくつかのチェック項目がOKとなり、最終チェックに入る。

そのチェックが終わると、見慣れた

ガラス越しに見える「彼女」に、彼は、

「もう起きる時間だよ」

そう声をかけ、エンターキーを押した。

ゆっくりと「彼女」が目を開ける。

『おはよう』

どこからか声が響き、「彼女」はぎこちない動作で周りを見回した。

真っ白な室内。

天井には手術室のような照明、天井の一角には監視カメラとスピーカー、そして体には様々なチューブやケーブルが這っている。

壁の一部はガラス張りになっており、そこから向こう側の風景が見える。

様々な機械が並んだ、この部屋とは対照的に黒い、と表現できるほど暗い部屋だった。

『気分はどうだい?』

再び、どこからか――いや、スピーカーから声が響く。

それに対して、「彼女」はぼんやりとしたまま。

無理もない、「彼女」は永い眠りから醒めたばかりなのである。それも、本来なら二度と目を醒ますことのない眠りについていた。それが、こうやって目を醒ましたのは。

ガラスの向こうの部屋で人影が動き、暫くして扉が開く。

入ってきたのは白衣を着た男性だった。だが、白衣を着ているものの医者という雰囲気ではない。

男性は、「彼女」を見るとため息を吐いた。

「今回も駄目か……」

悲しそうにそう呟き、それから、改まったように口を開く。

「立て」

男性がそう言った次の瞬間、「彼女」の目に光が宿った。

「はい、マスター」

先ほどまでのぼんやりとした様子はどこへ行ったのか、少しぎこちなさはあるもののきびきびとした動作でベッドから降り、立ち上がる。

「マスター、指示を」

直立不動の姿勢で、「彼女」が指示を仰ぐ。

やはり、駄目なのか。

自分が望んでいるのはこんな命令に従うだけのロボットではない。

自分が望んでいるのは、もっと柔軟に、そう、あの戦争の時のような――

Dead-End Abduction

Chapter 1

「こっちだ!」

ノエル・ハートフィールドは掴んだ腕を引っ張りながら叫び、狭い路地を走っていた。

彼に手を掴まれていた人物が少しぎこちない動きで足を運び、追従する。

そのさらに後ろから複数の足音が。

ノエルは追われていた。

厳密には、ノエルに追従する人物が。

だが、その人物の手は冷たく、普通の人間のような血の通った肌色もない。まるで屍体のように、蒼白く冷え切っていた。

「……なんでリブーターが追われてるんだよ」

走りながら、ノエルがぼやく。

ぼやいてはいたが、ざっくりとした理由は分かっていた。

追われていた人物の首に取り付けられた

この人物は人間ではない。リブーターだ。

それも、耐用年数を過ぎた、所謂「廃棄品」。

規定で廃棄処分されなければいけないリブーターを、ノエルは逃がそうと誘導していた。

なので、こう自問するべきだっただろう。

「僕はどうして廃棄処分が決まったリブーターを匿おうとしているのだろう」

と。

かなりの時間走っていたため、胸が苦しい。肺が酸素を求め、呼吸が間に合わない。

だが、追跡者の足音はだんだん遠ざかり、路地裏の曲がり角をいくつか曲がった頃には完全に気配は消え去っていた。

そこで漸く、ノエルは立ち止まり、建物の壁にもたれかかって息を吐いた。

「……ふぅ」

そこで改めて自分の顔を覗き込む

蒼白い肌に透けるようなプラチナブロンドの髪が乱れて張り付いている。

白いワンピースを身にまとっているため、昔話に出てくるような幽霊を思わせる出で立ち。

服装だけで判断せず、体型などから推測するに女性。

生前はさぞかしもてはやされたんだろうなと思いたくなるほど、美しい女性だった。

だが今そんなことはどうでもいい。

動悸がある程度治まるのを何度も息を吐きながら待ち、彼はリブーターに質問を投げかけた。

歪な存在ではあったが、現在では一般的に普及し工場や採掘場など生身の人間では危険な業務を扱う企業や少し裕福な家では当たり前のようにリブーターを採用している。

リブーターが比較的少ない地域から来た旅行者や出稼ぎ労働者などはリブーターがこの街に浸透し、様々な場面で活躍しているところを見ると驚き、そして感心するものだ。

約50年前に終結した大戦で人類は人類が築き上げてきた秩序と人口の大半を失った。それにより労働力は激減、復興もままならない状態となっていた。その事態を終息させるため現在で言うところの統一政府が終戦前より開発されていたリブーターを新たな労働力として認可した。そして、そのリブーターを管理する「リブーター管理局」を新たに設立したのである。

リブーターは管理局が認可した

屍体を扱うものの、公的機関である管理局の職員になれるためか、応募者は後を絶たない。狭き門であったが、資格を手に入れた人物は将来を約束されたも同然だった。

ノエル・ハートフィールドもそんなアジャスターの一人であった。

アジャスターとなって1年、まだ自分の

「一体何があったんだ? どうして追いかけられてる? ついでに認識コードもな」

ノエルの問いかけに、リブーターが口を開く。

「認識コードRB-06-0420-015Fは耐用年数を経過しました。廃棄されて然るべきですがまだワタシは動けます。廃棄されたくありません」

リブーターにしては淀みない発声で回答される。

なるほど、とノエルが頷く。

「まだ動けるから廃棄処分されたくないと。確かに、リブーターにしてはスラスラ喋ってるし凶暴化の兆しもない。でもなんか引っかかるんだよなぁ……」

何が引っかかっているのか、分からない。

養成学校で耐用年数が限界に近づいたリブーターはそれまでの学習から「再起動」直後に比べて知能が高くなり、コミュニケーションも多少スムーズにできるようになるとは教えられていた。

実際、アジャスターになる前からリブーターに接することはあったため、ある程度コミュニケーションをとることができるリブーターもいるということは分かっていた。それがリブーターとしての成長ということを教えられたのは養成学校で、だったが、それでもこのリブーターの言動はかなり成長している。

何故、廃棄処分するかというと耐用年数が過ぎたリブーターは何らかの異常行動を起こし、最悪の場合持ち主を殺害して逃亡、そこまでいかなかったとしても命令に従わない、反抗的態度をとることがある、といったことがあるためである。

しかし、このリブーターは凶暴化する気配はない。言動もしっかりしているし、まだ動けるため廃棄処分にする必要性を感じられない。規定でそう決められているとはいえ、もう少し耐用年数に関しては技術の発展も含めて考慮してもらいたいものだとノエルは思った。

「で、逃げ出したもののこれからどうするんだ。耐用年数が過ぎたリブーターが逃亡したところで管理局が追いつくかその辺の

よくよく考えたらこのリブーターを連れて逃げたとしても

そう思っていたら。案の定。

少し離れたところからバタバタと複数の足音が近づいてくる。

「いや……廃棄は嫌です!」

怯えた様子でリブーターがノエルの袖を掴む。

「ワタシを……助けてください」

「……え」

そこで、引っかかっていたものの正体に気付く。

そもそも、リブーターは屍体を再び動けるように「再起動」させたもの。

当然、死後時間が経過しているため脳細胞などは死滅しており、自身の思考能力はかなり低い。各種命令に従えるようにするため、様々な処置を施されているが「自我を持つ」には程遠い。会話もはい、いいえから簡単な意思疎通程度しかできないがこのリブーターはかなり流暢に喋る上に「自分の意見」を述べてくる。

まさか、このリブーターは。

「自我を……持っている……?」

自我と言えるものかどうかは分からない。だが、自律思考できているのは確実だろう。

これが、耐用年数を過ぎたが故の異常行動なのか。それとも、本当に自律思考を手に入れたというのか。

足音が近づいてくる。

どうする、と一瞬考え、それからノエルは再びリブーターの手を掴んだ。

「とりあえず来い!」

考えるのは後だ。今はとりあえず、このリブーターを連れ帰り色々調べてみたい。

このリブーターには申し訳ないが、彼女を助ける理由は自我を持っているか、持っているならどういう原理か調べたい、というものだった。

いや、同情もある。本人がまだ動ける、と自己申告し、怯えた様子で助けを乞うた時点で同情してしまった。これがただ淡々と逃げたいと言うだけだったら追手(恐らくはコレクターではなく管理局の人間の方だろう)に引き渡していたかもしれないが。

手を掴まれたリブーターがノエルに追従して走り出す。

路地裏を何度も曲がって追手を撒き、ノエルはリブーターを自分のアパートへと連れ帰った。

「……さて、どうしますかね……」

結局勢いで連れ帰ってしまったが、管理局が回収しに来るのは明白である。自分も廃棄処分が決まったリブーターを連れ帰ったということで何らかの罪に問われるかもしれない。

最悪、アジャスターの資格剥奪もあり得る話だがそれでも気になってしまったものは仕方がない。

せめて、資格剥奪にならないような言い訳を考えておかなければと思いつつノエルはリブーターを見た。

肌の色は透き通るように蒼白く、血が通っているようには見えない。首に付けた首輪も本物に見える。

一瞬、「実はリブーターに憧れてました」と真似をしているのかと疑ったわけだが、どうやらそうではないらしい。そもそも認識コードを聞いているのだから調べれば一発だが。

「……ありがとうございます」

まっすぐノエルを見て、リブーターが感謝の意を伝えてくる。

「あのままだとワタシはワタシの思いを伝えずに廃棄処分されるところでした。せめて、アナタだけでも、ワタシの気持ちを知ってもらいたいのです」

「気持ち?」

ハイ、とリブーターが頷く。

「凶暴化してマスターを傷つける可能性があるというだけで耐用年数を迎えたワタシたちを廃棄処分してほしくないのです」

「だが、凶暴化してからでは遅いだろう」

リブーターの言い分は分かる。まだ動けるのなら簡単に廃棄されたくないだろう。

とはいえ、「本来の」リブーターであれば耐用年数に到達してもここまでコミュニケーションがとれるほど知能を持っていない。たまたま、知能らしきものを持っているから同情してしまうだけだ。

しかし、このリブーターは本当に自我を、感情を持っているというのか。言動を見ているとリブーターとは思えないときがある。

リブーターが自分の服の裾をぎゅっと掴む。

「そうかもしれません。ですが、ワタシは……」

リブーターがそこまで言った瞬間、バタン、とドアが乱暴に開けられた。

「動くな!」

武装した黒ずくめの人物が数人、

「……いや……!」

リブーターが、ノエルを盾にするかのように後ろに回る。

人質になったような、リブーターを庇うような、そんな状態でノエルは困惑した。

「お、おい……」

「RB-06-0420-015F、今すぐその人間を解放し投降しろ。これは、管理局の命令である」

先頭に立つ人物が、片手で銃を構えつつ、もう片手で管理局の局員である証であると同時にリブーターに命令を下すための端末を掲げる。

今の状況のような、

当然、管理局が「投降しろ」と命令したのだからリブーターはその命令に従うはずである。

……が。

「嫌です。その命令には従えません」

リブーターは、命令を拒否した。

そのまま、ノエルの後で震えている。

背中でリブーターの震えを感じ取りながら、彼はどうしようと考えを巡らせた。

「……え、えーっと……」

助けてくれ、でいいのかな? と管理局員に目で訴える。

このままではリブーターもろとも殺されるかリブーターを庇っていることにされるかである。

「ノエル・ハートフィールドさん、大丈夫です、落ち着いてください」

「……あ、はい」

なんとも緊張感のない返事を返し、ノエルは後ろのリブーターに声をかけた。

「こうなったら諦めた方がいいかもなんだが」

「嫌です。まだここで廃棄されるわけには」

いきません、と言おうとしたのだろう。だが、その言葉は発せられる前に途絶えた。

突然窓ガラスが破られ、黒い塊が部屋に転がり込み、ノエルの後ろに立っていたリブーターを吹き飛ばした。

「――な?!」

ノエルがその方向を見ると、リブーターが部屋に転がり込んできた黒い塊――人間の男に組み伏せられていた。その頭に、銃にも剣にも見える異形の武器が突き付けられている。

「悪いんだが、これも規則だし仕事なんでね」

そう言いながら乱入者は引き金を引こうとする。

それに対し。

「あ、ちょ、ちょっと待ってください!」

ノエルが思わず乱入者に声をかけた。

「なんだ?」

乱入者が、ノエルを見る。

「えーと……なんというか……ここで廃棄するの止めてもらえないかなーって」

ほら、事故物件にしてしまうといろいろ面倒なんでとしどろもどろに続けるノエル。

その言い分に納得したのか、乱入者が渋々リブーターを押さえる手を緩める。

それと同時に、武装した管理局の局員たちもリブーターのもとに駆け寄り、拘束しようとする。

しかし、リブーターもおとなしく拘束されようとはしなかった。

激しく抵抗し、管理局員の手を振り切って部屋を飛び出す。

リブーターを追い、部屋を飛び出す管理局員たち。

それを追って、ノエルと乱入者も部屋を飛び出す。

リブーターは3階の踊り場から身を躍らせ、アパートの下に停めてあった車をクッション代わりにし、そのまま走り出そうとする。

しかし、リブーターができたのはそこまでだった。

一発の銃声。

次の瞬間、力なく倒れるリブーター。

その首から上が、消失している。

「あ……」

かすれた声を上げ、それからノエルは隣の乱入者を見た。

乱入者が構えた異形の銃口から煙が上がっている。

「なんで……なんで殺したんですか」

そう言うのが精いっぱいだった。

乱入者は、ちらりとノエルを見、それから銃を降ろす。

「坊主、お前さん、自分がどういう状況に置かれていたか分かっていたのか?」

「それは……」

分かっていなかったわけではない。一歩間違えれば、自分もリブーターの仲間入りだったのだから。

それでも、抗議せずにはいられなかった。

「せめて、話を聞くだけでも」

「『死人に口なし』、聞くだけ無駄だ」

自我が芽生えた? 感情を持った? そんなものはリブーターに対する幻想でしかない。

乱入者は、わずかな言葉でそれをノエルに伝えていた。

「でも……もし、本当に自我が芽生えていて、感情も持っていたならそれはリブーター開発の大きな一歩ですよ? それをあっさり……」

せめて、もう少し調べたかった。

そう伝えると、乱入者は大仰に肩をすくめて見せた。

「度胸があるのと無謀は全然違うぞ。逆に殺されたかもしれないのによく言える」

乱入者は、そう言ってノエルに背を向けた。

「坊主、リブーターに触れるのは程々にしとけよ」

「生憎と、僕はアジャスターなので」

立ち去る背にそう返し、ノエルは再び地面に倒れるリブーターの残骸を見た。

頭部を失っては修復することはできないだろう。

「……どうして」

どうして、彼女は殺されなければいけなかったのか。せめて、話を最後まで聞くことはできなかったのか。

済んでしまったことは仕方がない。

諦めて通常の日常に戻るしかない。

その前に、管理局から色々と事情聴取されそうだが。

あの、リブーターの逃亡騒ぎから暫くの日数が経過した頃。

幸いにも管理局からは「無断でリブーターを連れ帰ったり解析しようとしないように」と厳重注意され、1週間の謹慎を言い渡されただけだったノエルは謹慎明けの休日ということでふらりと街に出ていた。

街と言っても先の大戦で半壊したビルや砲弾の跡が残る家屋が数多く残っており、何人ものリブーターが建物を解体、または建築している。人通りの多い場所では物乞いも何人か見受けられ、復興はまだまだ時間がかかりそうである。

早く歴史の授業で学んだ街並みというものを見てみたいものだと思いつつ、歩いていると。

建物の角から何かが勢いよく飛び出し、ノエルと衝突する。

「うわっ!?」

弾き飛ばされ、尻餅をつくノエル。

「危ないなあ」

そう、抗議しつつ目の前でこれまたノエルと同じように尻餅をついている人影を見る。

「……え?」

蒼白い肌、首に付けた首輪。

リブーターだった。

起き上がり、慌てたように周りを見るリブーター。

それから、キョトンとしているノエルを認識するとその両肩を掴んだ。

「助けてください! 追われているのです!」

必死の形相でノエルに縋るリブーター。

その様子に、先日出逢い、結局助けられなかったあのリブーターを思い出す。

首輪の液晶ディスプレイに視線を投げると、耐用年数経過のアラートが表示されている。

このリブーターもあの時と同じ状態。

基本的に与えられた命令しかこなせないリブーターが自分の意思で何かを要望する、それはもう自我が芽生えていると考えてもいいだろう。

気になる。

もっとサンプルが欲しい。

いや、自我を持つ存在を簡単に廃棄処分してはいけない、そう思う。

何とかして助けられないものか。

他にも自我の片鱗を見せるリブーターを保護し、調べてみたい。

そして、できるならこの自我に芽生えたリブーターが活躍できる場を作りたい。

そう思ったノエルは、

「……どこまで助けられるかは分からないけど、とりあえず一緒に行こう」

そう言って、リブーターに手を差し伸べた。

To Be Continued…

「いいね」と思ったらtweet! そのままのツイートでもするとしないでは作者のやる気に大きな差が出ます。