No name lie -名前のない亡霊- 第11章

前回までのあらすじ(クリックタップで展開)

高校二年生の春、コンクールで最優秀賞を取った度流の絵が展示会場から盗まれる事件が発生。それが報道されたのと同巡の

恋人の

度流の様子を案じた後輩の

日翔から「少しは人を疑え」と言われた度流は、惑いながらも、くららへの疑念を募らせていくのだった。

度流はくららを疑うことについて、頭を悩ませるも、度流の中の優音が「度流のことは自分が守る」と蓋をする。

度流はそれに抗い、くららの言葉で語られたことから、自分で判断しようと決意するのだった。

くららから語られたくららの過去とくららにとっての彼苑度流。それを聞いた度流はくららを信じ、共に優音を探すことにするのだった。

くららの気づきや日翔からの情報提供などを元に、犯人の手がかりになりそうなことを探す度流。慰霊塔にて行われるとある取引の現場に訪れた度流はまたしても襲撃に遭う。

通りすがった空に助けられ、事なきを得るが、度流は空からのとある指摘に動揺するのであった。

作戦資料書を手に入れた度流はくららに頼んで調査をする。そのために携帯端末を買い替えたのだが、端末にも異変が……

調査の末、くららが見つけ出したのは「人類救済計画」というものだった。

人類救済計画とは、死の自由を謳う異常思想だった。けれど、実現不可能な思想だということで安堵したのも束の間、度流はまた命を狙われる。

優音に繋がる手がかりもない中、足掻く度流に、くららは「優音って誰です?」と衝撃的な言葉を告げた。

クラスメイトから、果てには優音の家族にまで、優音の存在が忘れられていることに絶望する度流。

絶望し、葛藤する中で、優音の本当の思いを知りたいと決意した度流は、優音との再会のため、前を向くことにした。

度流の態度を疑問に思ったくららは自分が何かを忘れていることに気づき、日頃より実験していた「GNSからの脱却」の技術を生かして「荒崎優音」の存在を思い出す。

日翔と話したことにより、優音が人々から忘れられたからくりも明らかになり、度流はいよいよ、優音を取り戻すため、赤梨協会に乗り込むことに。

場所は、御神楽ホテル爆破テロ慰霊塔。

赤梨協会の本拠地に辿り着いた度流。途中、協会の人間に見つかったりもしたが、どうにか優音との再会を果たす。

夕暮れ時の展望デッキ、度流との再会を喜ぶ優音は、拳銃を自らのこめかみに突きつけ、

「最後に、少しだけお話ししましょう、度流くん」

第11章「彼女の真実」

夕焼けのオレンジが、ぬらぬらと手を伸ばす。それに照らされて伸びた影が、陽炎のように揺らめいた気がした。目眩をしているのかもしれない。きっとそう。そうでなきゃおかしい。おかしいんだ。

こめかみに拳銃をあてがい、優音が微笑んでいるなんて、おかしい。

自殺、じさつ、ジサツ。いくら御神楽が平和を目指しても、立派な思想や政策を繰り広げても、なかなかなくなりはしないもの。

度流とて、「死」という概念に誘惑されたことがないわけではない。だが、度流が死を渇望してしまったとき、それを引き留めたのは、他の誰でもない、優音だった。一緒に生きよう、ずっと傍にいるから、私と生きるだけじゃ駄目? と様々な言葉で度流を諭した。

どんなに度流が絶望しても、沈んでいても、生きることを説いてくれた。沈まない船から、手を差し伸べ続けてくれた。度流を掬い上げてくれる「愛」はいつだって優音の形をしていた。

それが、どうして。

どうしてという言葉しか浮かばない度流の様子を見抜いているのだろう。優音は結論を急くことなく、ゆったりと唇を動かす。

「ここに辿り着いたっていうことは、度流くんは『人類救済計画』や赤梨協会を統括する存在については、もう知っているんだよね」

人類救済計画、という言葉を優音が認識していることに、度流の中の絶望が確固たる形を持った。もはやどんな言い逃れも無意味と言わざるを得ない。優音が「人類救済計画」を知っている時点で答えは一つ。

優音は自分の意志でここにいる。自殺志願者が自殺することに自由を、という思想に、同意している。――優音は、死にたがっている。

指先が凍るような心地。可能性は何度も示唆された。そのたびに「優音から直接聞くまでは信じない」と意地を張り続けた。

それもここまでだ。

「優音、ちゃんは、死にたい……の?」

喉を言葉が上手く通ってくれなくて、不自然に途切れる。それでも度流の紡いだ言葉を優音が聞き逃すわけもなく、優音はたおやかに笑んだまま、ゆるゆると首を横に振った。

「私は、度流くんと生きる話がしたいの」

度流の心に灯りが灯った気がした。暖炉の炎のような、あたたかな光。優音の口から「生きる」という言葉が出たことに、凍えかけていた心が溶かされていく。

けれど、一縷の望み程度なら、同じ熱量の言葉で、簡単に塗り潰せてしまうのだ。それが優音なら、尚更。

「私は度流くんとずうっと一緒にいたいの。約束したでしょう? 永遠にって。その方法が、これなの」

ぐ、と優音が拳銃を押しつけ直す。度流は思考の中から外したはずの

その様子を、優音は笑って見ていた。度流の鮮やかな表情変化に悦楽までをも感じているらしく、その笑みは恍惚としていて、十六歳の少女とは思えない色香を纏う。

傾く夕陽が異様な光景を照らしていた。歪に伸びた影が、やけに長く、大きく、二人の姿形に釣り合っておらず、そこに怪物が潜んでいるかのように感ぜられる。

度流は何度か、言葉を紡ごうと、唇を開閉させた。けれど零れるのは吐息ばかりで、想いの形は定まらない。なんで、どうして、信じたくない、けれど優音を、やっと会えた優音を、否定したくない。様々な感情が、言葉を紡ぐための声帯を取り合い、結局震わせることのないまま、度流の中に蟠り続ける。

喋れない度流を優音が窘めることはなかった。けれど、待つことはせず、自ら滔々と語っていく。

「度流くん、私はね、テロがあったあの日から、無事だった貴方を抱きしめたあの瞬間から、ずっと、ずうっとね、貴方のことだけを考えていたの。貴方を救う方法を。貴方が私に救われ続ける方法を。

私は傲慢で欲張りだから、貴方を救い続けるのが、私だけであればいいと思うわ。私だけが、貴方の心の支えとなって、私がいなくちゃ生きていけないような、そんな貴方になってほしかったの。そうするために私は貴方をずっと私という温室の中に閉じ込めてきたの。喉が渇いたら、水をあげる。貴方の様子をいつでも伺って、いつでも居心地のいい温度を保ってきた。透明な膜なら、おひさまの光も浴びられるでしょう? そのときは空に微笑んで、眩しいねって一緒に笑った。雨の日は傘を差して、貴方が濡れてしまわないように寄り添って、貴方が孤独にならないように、ずっと隣にいた。

そんなことをね、ずっとずっと繰り返すうちに、貴方は私が隣にいることを自然なことだと思ってくれたし、私のことを好きだって、なんのてらいもなく、言ってくれるようになった。

度流くん、度流くん、度流くん。度流くんが私の手のひらの中に堕ちてきてくれたことが、とてもとても嬉しかったの。この幸福を、永遠に噛みしめていたい……甘くて虫歯になっちゃうかもしれないけれど、それでもいいの。痛みがあるくらい、なんでもないの。私の胸の中には、度流くんがいれば、それだけでいいの」

「なら、誰が」

度流はこくりとなけなしの唾で喉を湿らせ、言葉を紡ぐ。

「誰が優音ちゃんに『死ぬ』なんて選択肢を教えたの?」

声の輪郭が、どうしても震えてしまう。度流は人に憎しみを覚えたことがなかった。両親を奪ったテロリストたちに対しても、憎悪よりは恐怖が勝る。

それでも、度流から「優音」を奪おうとする相手がいるのなら、それに抱くべきは憎しみだろう、と度流はほの暗い覚悟を決めていた。

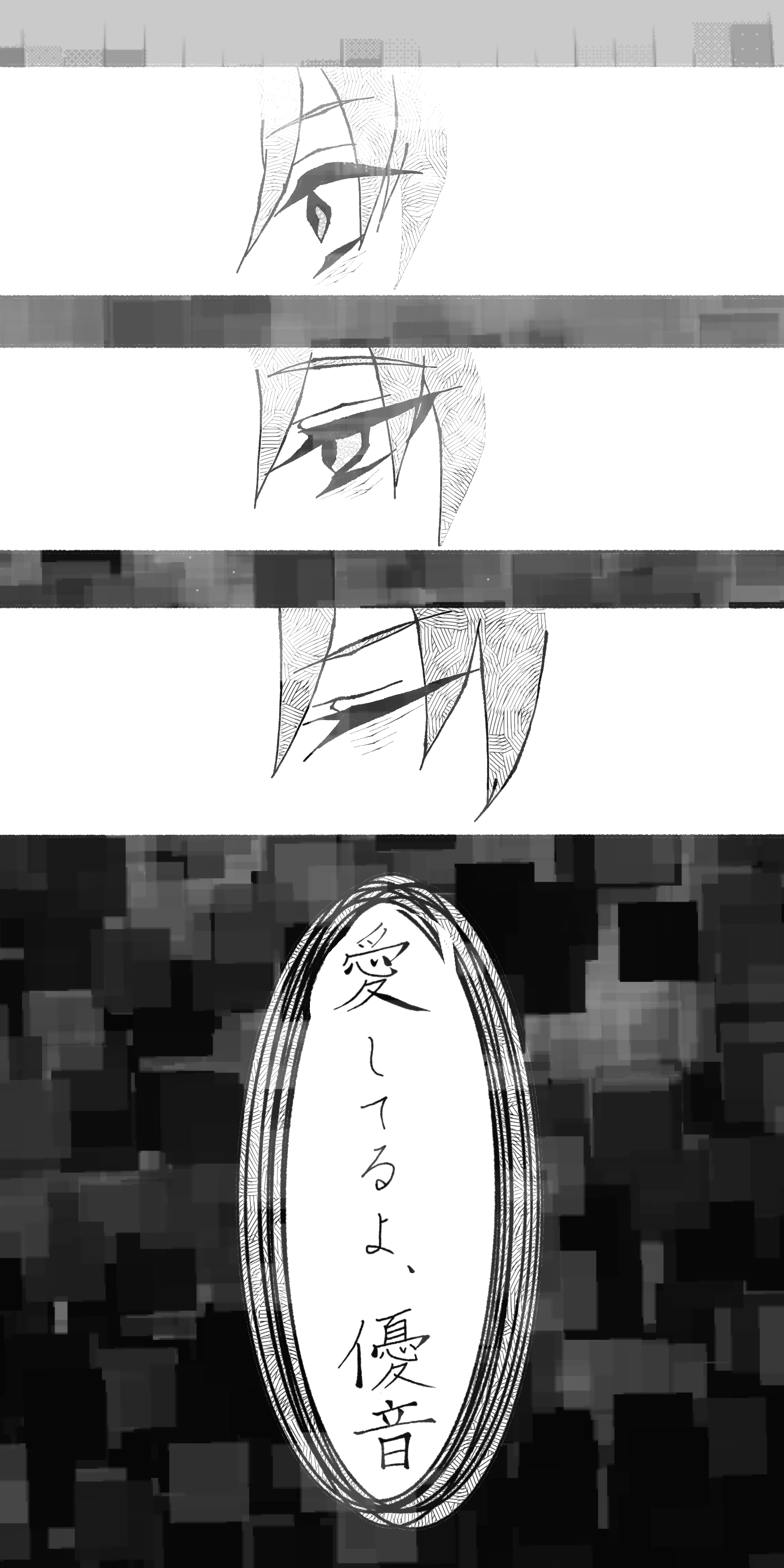

優音は不思議そうに目を丸くし、度流の薄紫の奥の奥を覗き見て、そこに宿る度流らしくはないけれど、「優音のため」の覚悟に口元を綻ばせる。度流が優音を想って選んだ感情は、優音にとって嬉しいものだ。たとえ、どんなものでも。

「誰にも教わってなんてないわ」

優音の深い深い瞳に、闇が広がっていた。度流の首筋を冷たさが撫でて、空気の温度がすうっと下降する。夕焼けで赤らんでいるはずなのに、度流は顔色をなくしていた。優音はうっとりとしていて、頬を朱に染めている。あまりにも対照的だ。

「嘘だ」

「嘘を吐いてどうするの?」

「でも、嘘じゃなきゃ、優音ちゃんが自分で死にたいってことになる。『

どうして君は拐われたの?

どうして君は囚われたの?

どうして生きることについて考えていた君が、「死のう」なんて考えるの?

度流にとって、今、目の前にいる優音の行動が「優音自身」の思考によるものとは思えなかった。度流の知っている優音と、あまりにも違うから。

――けれど、自分の行動を自分以外の思考に依って決定する優音の方が、もっとあり得なかった。

ふつふつと優音が笑う。可笑しそうに。おかしそうに。

「度流くん。私は私の行動を、私自身の選択以外に託したりしないわ。変なことを言うのね。簡単なことじゃない。私が

「……え?」

優音の言葉が頭の中を通りすぎていく。初めて聞いた外国語みたいに、意味が理解できなくて、戸惑った。

優音はそんな度流の様子に優しい笑みを浮かべ、自己紹介でもするかのように、胸元に手を当てた。

「私は赤梨協会の統括者、

遥か階下で、カラスが羽ばたき、赤い夕焼けを黒が遮っていった。

荒崎優音は彼苑度流のことが、ぼんやりと、好きだったのだと思う。

きっとその恋心はゆっくりと時間をかけて育て、水を注ぎ、芽吹かせ、花開き、実らせていくべきものだった。そうすれば、度流ごと優音は正常に生きる道に戻ることができたはずだった。

けれど、そんな柔らかで穏やかな日常が許されることはなくなった。十二年前、誰かの大いなる悪意によって、優しさに火が放たれ、大切なものたちは煤の向こうに消えたから。恋という花にどの程度の水を注ぐのが適切か、どのくらい育むのが健全か、学ぶことができなくなってしまった。親というのは「愛」を学び、与え、与えられるための一番の手本となる存在だから。

両親をなくしたことで、度流は自身が知覚している以上に壊れた。そのことが、幼い優音が背負うには過ぎた危機感を煽り、正常な判断能力を奪った。

「優音ちゃん……お父さんと、お母さんが、死んじゃった……僕は、僕、ぼく、は……」

「度流くん」

つらい。かなしい。くるしい。おとうさん、おかあさん、あいたい。おいていかないで。でもぼくはしんじゃだめ。しんじゃだめってみんながいうんだ――度流のこぼした言葉に他意なんてあるはずもなく、たった五年しか生きていない子どもが背負うには、あまりに重すぎたから、弱音が出ただけ。

それを聞いてしまった、同じく五歳の女の子が、度流を想うあまりに、分不相応にしっかりと、背負おうとしてしまった。そんな、些細なきっかけだった。

優音は度流を助けたかった。苦しむ度流を楽にしてあげたかった。人を苦しみから救う方法もよく知らず、たかが五年の人生で、救った経験なんてあるはずもなく、それでも身近で大切な存在を救おうと、優音は真摯に、真っ直ぐすぎる受け止め方をした。

五歳の優音には人はどうして死んではいけないのか、なんてわからなかった。わかるとしたら「大人がそう言っているから」ということくらいだ。それは答えのようでいて、求めている答えではない。

子どもの無垢さで、疑問を解決しようと、真正面からその問題に向き合った。

どうして死んではいけないの? ――学校の先生は言う。残された家族が悲しむからです。

それなら、もう家族のいない度流くんはなんで死んではいけないの? 残す家族がいないのなら、死んでしまってもいいじゃない。――両親は言う。でも、優音は度流くんが死んじゃったら、悲しいでしょう?

度流に死んでほしくない。それは確かだった。けれど、それなら、度流は死にたいと思いながらも、優音のために生きなきゃならないのだろうか。

「そんなの、苦しいだけだよ」

無理して生きなきゃならないなんて、苦しくて、つらいだけ。それでも度流に生きてほしい。ただ身勝手な独り善がりを押しつけることをしたくない。度流を苦しませたくないのだから。

優音は頭のいい子で、人一倍、考えてしまう子だった。それに大人は気づかず、優音の

優音はあらゆることを自分一人で選んでしまった。自分が正しいと思う方法で度流を救うという確固たる決意が「誰かに相談する」という、子どもならごくごく当たり前に持つであろう選択肢を、視界から消した。

まずは、度流が死んでしまわないように、自分が支えになろう、と考えた。そのために、死のうなんて考えがよぎる暇のないくらい、自分に依存させて、度流の生きる目的を「優音のため」と勘違いさせる必要があった。

幼い頭、拙い語彙で、思考を縛る方法なんて、ろくに思いつくわけもなく、シンプルで強い言葉を並べた結果、それは呪いのように度流の思考を固定した。結果だけ見るなら成功で、優音は思い通りになったことに、何の疑問も抱かなかった。

度流に嘘を吐きたくないから、優音は何度も何度も自分の気持ちを確認して、嘘じゃないよ、絶対だよ、と自分の中で反芻しながら、度流を好きだと囁き続けた。その気持ちは思い込みでも嘘でもなかった。十年だって変わらなかった。そう信じ続けることができた。だったらこれからも、ずうっと先も、未来永劫、度流への想いが変わることなんてない。

だから優音は舵を切り続けた。止める人なんていなかったし、立ち止まることは誰より優音自身が許さなかった。

全て、愛する度流のためだから。

「だからね、度流くん、私はたくさんたくさん考えたの。度流くんが救われる方法。だから赤梨協会で人類救済計画を唱えたし、『死の自由』という思想に辿り着いた。悲しむ人がいるから死んではいけないのなら、悲しむ人がいない世界に矯正すればいい。世の中が、普遍が、一般という概念が、間違っているのなら、合わないのなら、変えてしまった方がいい。私たちの方が変わらなくちゃいけないなんて、私たちが間違っているみたいでしょう?」

優音の言葉に、度流は少し、呼吸の仕方がわからなくなった。この子は一体、何を言っているのだろう。そんな思いと、「優音の言っている意味がわからないなんてあり得ない」という戸惑いと。

「……間違って、いるよ……?」

自信なさげに自身の唇から紡がれた言葉。度流はそれすらきちんと理解できていないような気がした。理解することを脳が拒絶している。けれど、言わなければならなかった。

この世で荒崎優音の愚かさを非難できるのは、彼苑度流しかいないから。度流以外の言葉は、優音に届きすらしないだろう。

優音は度流以外の言葉を聞く気がない。だから、度流を自分の都合のいいように育てた。度流はそれを是として生きてきた。

変わらなくちゃいけない側が間違っているようだ、というのなら、優音はきっと気づいている。どんな言い訳を並べ立てても、本当は優音が間違っているんだって。間違ったことになりたくなくて、優音は必死に言い訳をしているのだ。

「人を全部、自分の思い通りにしようなんて、傲慢だよ。優しい優音ちゃんらしくない」

「私が優しいのは、度流くんに対してだけだよ」

優音は動じた様子もなく、さらりと答える。

「私は、度流くん以外の物事なんて、全部どうでもいいの。度流くんに優しいと思ってもらえるなら、どうでもいいの。度流くんだって、私以外のことは、どうでもいいでしょう?」

そんなことはない、と言えなかった。そんなことはない、と断言するには、度流は優音以外の人物の名前をろくに覚えていないし、関係も築いてこなかった。それが恋人である優音に対する誠意だと信じているから。

どんなに命の危険に晒されても、周りが巻き込まれても、優音を救うことを選んだのは、「優音のため」と言えば聞こえはよかったが、確かに、言ってしまえば「優音以外の全員がどうでもいいから」優音のために無茶ができた、ということにもなる。反論も否定もできないくらい、度流は優音以外への興味が薄い。

そうして、優音に反論できないことを悔しいとか、おかしいとか思うこともない時点で、もうどうしようもない。

度流の一挙手一投足を思い通りに操ることができてしまった優音が、他のものも思い通りにできるだろう、と高慢な考え方になってしまうのは、仕方のないことかもしれなかった。悪いことかもしれない、とまでは思っても、後悔には至れない。度流に優音を責めることなんて、できはしなかった。

「でも、度流くんの言いたいことも、私はわかるよ」

優音がふっと微笑む。赤みの強い光が、優音の顔の上にくっきりとした陰影を築く。

度流は背筋がそわ、とした。予感がしたのだ。

「自分の思う通りに人を操るなんて、一通りの方法だけじゃ、上手くいかない。操るためには操られてあげないといけないの。だからね、私は赤梨協会という組織に『死の自由』という思想を与え、『人類救済計画』という具体策を掲げさせた。魅力的な思想と、具体的な目的意識は、人を誘導するのにとても便利だし、その旗頭、

人間って面白いの。自分はカミサマになんてなれないって知っているからなろうとしない。でもカミサマが必要なことがある。そういうとき、イケニエになってくれた人にね、感謝と申し訳なさから、とってもよく尽くしてくれるの。それを『信仰』や『崇拝』と名付けて、綺麗で崇高なものだと勘違いしているんだ」

弓なりに笑う彼女の唇に乗る感情は、とても空虚に感じられた。

「後ろめたさがあるから、カミサマだから、逆らうことをあんまりしないんだ。だから、本当になんでも言うことを聞いてくれる。思い通りになってくれる」

「優音ちゃんは、カミサマなんかじゃないよ」

「知ってるよ。神様って、ひとりぼっちじゃないもん」

優音の表情から、少しだけ力が抜ける。ふわ、と笑った彼女の顔は、泣いているみたいにも見えた。

かちゃりと銃を握り直すのと同時に、すぐ消えてしまったけれど。

「私はね、私のしたことを間違っていたなんて思わないよ。全部度流くんと幸せでいるために頑張ったことだもん。誇りこそすれ、後悔なんて、絶対しない。私は私の願いを叶えるために、誰かの願いを叶える手伝いをしただけ。何かを叶えるには、相応の対価が必要で、私はそれを支払っただけ。間違ったことなんかしていない。むしろ、世の道理に添うためだったとさえ言える」

「道理に添う……?」

度流はじり、と小さく一歩、踏み出す。

「優音ちゃんが僕以外の誰からも忘れられることが、必要なことだった? 道理になんて、添うために? 自分は間違っていないから世界を変えようとする君が、道理なんてものを気にするの? 道理に屈して自分を曲げるの? おかしいよ。言っていることが、ぐちゃぐちゃになってるよ! 優音ちゃんは何がしたいの? どうしたいの? そんなにぐちゃぐちゃになってまで、叶えたい幸せって何!?」

度流が叫び、優音に近づく。が、優音に触れることすらできない。優音は何も、ひどいことなんてしていない。ただ、優しげに目を細め、微笑んで、拳銃を固く握りしめているだけ。

拳銃を握りしめる手が、固く握り直されたことによって、度流の心臓が急速に冷やされる。

度流にとって、自分に銃口を向けられるよりも効果的だった。誰よりも度流のための人質に適しているのが優音だった。

それを理解して、優音は自分への銃口をぶらさない。引き金に指はまだかけていないけれど、銃口をこめかみに食い込むほどに押しつけて、意思表示する。

「私の……私の願いはね、度流くん」

向こうの空で、一番星が存在を主張し始める。それが遠く感じられるくらい、度流は優音に見惚れていた。こんな状況なのに、おかしい。

「度流くんの目の前で、死ぬことだよ」

優音が、綺麗で仕方がない。

度流くん、私はね、度流くんの言う通り、もうぐちゃぐちゃで、滅茶苦茶で、筋も道理も通っていなくて、きっと誰にも許されない、許されてはいけないような存在に、成り果てているの。

度流くんを幸せにしたい。度流くんに生きていてほしい。度流くんに自由でいてほしい。この願いはね、全部、本当なの。何一つ、嘘偽りなんてないの。なかったの。嘘になるはずなんて、これから先、今後一生、絶対に。

でもね、私ね、私はね、度流くんの不幸せも、病みも、不自由も全部全部全部、私のせいであってほしいの。度流くんの苦しみも、つらさも、これから先味わう痛みも全部、ぜんぶ、私のせいであってほしいの。私の腕の中にいてほしいの。私という枠組みからはみ出ないでほしいの。私の手のひらの上で踊っていてほしいの。ずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっと、私だけの操り人形さんでいてほしいの。

おかしいよね。度流くんを自由にしたいと願った腕で、度流くんを束縛しようとしているんだ。自由にしたいっていう願いと同じ以上の熱量で、度流くんを手放したくないって祈ってる。捕まえた手を放せないでいる。そのことが苦しくてつらくて自分を許せない。許せないのに、度流くんのことで傷ついているのが嬉しくて、度流くんを傷つけるのが自分だというのがとても嬉しくて。

頭がおかしくなりそうなくらい幸せなのに、吐きそうなくらい嫌なんだ。幸せになりたくない。

歪んでる……歪んでるよね。ごめんね。でもね、私、度流くんを愛しているから、持てるだけの愛を、全部、度流くんにわかってほしいんだ。度流くんに受け取ってほしいの。私、本当にね、度流くんは、度流くんだけは、絶対に私の思い通りになってくれるって信じているの。だから受け止めてくれるってね、信じるとかじゃなくて、「知ってる」の。

そうだよ。私がそうしたの。そうなるように度流くんを育てた。「調整」した。「洗脳」した。度流くんを幸せにしたくて、始めたはずだった。度流くんが私の予想から外れた行動や思考をするのが怖くなった。だから縛った。制限した。誰の目にも映らない「優しい鎖」で、度流くんが逃げられないように。嫌われたくなくて、心を、知られたくなくて、見えないように、見せないように、選んだの。

でも、喜んでほしかったの。

絶望してほしかったの。

度流くんには幸せになってほしいけれど、私の与える絶望には、染まってほしいから。私が与えた痛みに悶え苦しむ貴方なら、いくらでも見たい。

だから、だからね。

「私がね、思想として『死』を取り扱うものを選んだのにも、理由があって。度流くんには生きてほしかったの。でも人は必ず、死んでしまうじゃない? 永遠に生きられないのに、永遠に変わらないものなんて、存在するはずもなくて。でも、ないものねだりをするのは、やめられなくて。ふふ、私も人間なんだね。ずっと、探していたの。貴方と『永遠』になる方法を」

夜の帳が下りてきて、夕陽の赤が呑まれ始める。夜の侵食を受けた空は赤から紫へ変化していた。

優音の髪が溶け入りそうな色合いの空が迫ってきた。今が日の出だったなら、優音の声色は目覚めを揺さぶる小鳥の囀りのように感じられただろう。けれど、夜陰がひたひたと足音を立てて近づいてきた今、優音の声音は内容も相まって、梟のような深さと静かな獰猛さを宿している。

「命は有限だよ。それは人間に限った話じゃない。あまりにも当たり前。それならどうして『永遠』なんて言葉が存在するのかしら。

私はね、欲しくて欲しくてたまらなかった。きっと、貴方と『永遠』になれたら、誰も手に入れられない『永遠』を、見つけ出すことができたなら、それは何よりも特別で、尊くて、どこに出しても誇らしくなる、そんなたった一つの、私たちだけの宝物になると思えたの」

「……それが、死ぬこと? 目の前で?

僕の絶望が、君の宝物……?」

「うん、だって、度流くん」

優音はとても幸せそうに、見たこともないくらい悦びに満ち溢れた声で。

「度流くんは、私が望むなら、どんなものでも与えてくれるでしょう? だって、度流くんは優しいもの。私にはいっとう、優しいもの」

言い切った。

荒崎優音は、彼苑度流の感情を断定する。断定することに躊躇いがない。度流を構成する全ては、彼女が組み立てたプログラムで、そのプログラムの全てを把握し、管理している。裏切られないために、そうした。

完成されたプログラムのままに生きてきて、プログラムされたことに忌避感すらない度流が、今更優音の考えを否定できるはずもなく。

「ほら、今だって。

私が死ぬのが嫌なら、度流くんは襲いかかってでも、私から銃を奪い取ればいいのに。私が普通の子より上背があっても、私は女で、度流くんは男。力の差は歴然で、取り押さえることも、ちょっと乱暴でも、武器を手放させるくらいのことも、やろうと思えば簡単にできる。なのに、度流くんはそれをしない」

優音の指摘に、度流はぴくりと肩を跳ねさせる。「責めてるわけじゃないよ」と優音は笑った。抵抗する気を感じさせない軽い語調。責めていないどころか、嬉しそうですらある。

「度流くんは優しいから。私を無理矢理襲うとか、乱暴するとか、そういう考えにすら至らないんだよね」

「やめて、優音ちゃん」

「どうして? 私は優しい度流くんが大好きだよ」

「おねがい。銃を放して」

「本当に優しいね」

やさしいね、と優音は繰り返す。

「度流くんは、あくまで、私の意志で、私が死ぬことをやめさせようとしてくれる。私の意志や尊厳を無視しない。私は別にいいんだよ。度流くんが与えてくれるなら、痛みだって愛おしい。でも、度流くんが私に向けてくれる優しさも、本当に好きだから、胸がいっぱいになるから、大切にしたいなぁ」

「どうして、死のうとするの。死んだら、終わりだよ。永遠なんて、来ない」

「そうだね。私の命や人生は、そこで終わるから、永遠じゃなくなる」

「それなら」

「でもね」

優音は朗々と告げる。

「私が欲しいのは、私自身の永遠じゃない。いや、ある意味私の永遠なのかな? 私はね、貴方の胸の中に、永遠に棲み続ける権利が欲しいの」

優音が空いている左手をそっと胸元に当てる。しなやかな指がふしゃりと制服のスカーフに沈んだ。

「ぼく、の?」

「そう、貴方の。私は、貴方の中の永遠になりたい。

永遠になるためには、どうする必要があるか。何年も何年も考えて、計画を立てて、実行した。全部が全部、思い通りにいったわけじゃないよ? 協会の人間が先行して、貴方を殺そうとしたときは、肝が冷えたわ。あの女の子が度流くんを助けてくれて、事なきを得たけど。虹野空さん、だっけ。御神楽から注目されている

協会の暴走した人間を鎮めるまでに、貴方が殺されないように、いい感じの伝手がないかも探したの。匿名だったし、望み薄ではあったけど、ちゃんと天辻くんは動いてくれた。計画の穴を見つけるヒントにもなったし、本当によかった、繋がりを持っていて」

一つ一つ、思い出話のような親しみを込めながら、世間話のように優音は明かしていく。死ぬ前の手向けのつもりなのだろうか。優音に浮かぶ笑顔は慈しみを灯している。

「深海さんは私の目論見通り……いや、それ以上かな? 本当に優秀な子だった。正直、ここに辿り着くまでに、もう少し時間がかかるかなって思ってたんだ。『GNSからの脱却』――GNSによる思考や動作の矯正を無視した挙動を取ることに、もっと躊躇いを持つと思っていたの。いくら『好きな人』のためだと言っても、私と深海さんじゃ、度流くんに対する『好き』の方向性が違うでしょう? だから、簡単に命は懸けられないと思ったの。見直しちゃった」

優音の言葉に、度流は驚く。優音は滅多に他者を褒めたり、認めるような言葉を選ばないから。

「本当に、本当に感謝してる。度流くんがここまで来られるように、鼓舞もしてくれたんでしょう? この計画に関わった全ての人、誰が欠けても成り立たなかったとは思うのだけれど、深海さんは、本当になくてはならない存在だったわ。できるのなら、また会ったときに『ありがとう』って感謝を伝えたい」

「なら、行こうよ。戻ろうよ。くららちゃんが待ってる」

「……」

度流の嘆願に、優音は微笑むだけ。引き金のラインに沿い、ぴん、と伸ばしていた指が、ゆっくりと曲げられていく。

「でも、私が一番、感謝を伝えたいのは貴方だよ、度流くん。ありがとう、ここまで来てくれて。ありがとう、私を助けようとしてくれて。ありがとう、諦めないでくれて。ありがとう、生きていてくれて。

私を助けようとしてくれた……救おうと全力になってくれた、度流くんは間違いなく、私のヒーローだよ。そんな貴方とだから、私は永遠になりたいの。貴方の綺麗な心の中に、私の居場所をちょうだい。大丈夫。誰にも明け渡せないくらい、ぐちゃぐちゃでぼろぼろの傷だらけにしてあげる。

どうか、私が死んだ、その先も、どうか、ずっとずっと、私を忘れないで。永遠に、そう、永遠に、私の『死』に傷つき続けて。助けられなかった、救えなかった、と引きずり続けて。その綺麗な涙で頬を濡らして。私のために、私のためだけに――、私にどうか、永遠をください。度流くんにしか、頼めないの」

「優音ちゃん」

手を伸ばす。乱暴に優音の手から、拳銃を叩き落とす――というのができたら、どれだけよかっただろう。

暴発するかもしれない。誤射するかもしれない。結局優音は死ぬかもしれない。自分が殺したことになりたくない。

いらぬ恐怖が度流の中を駆け抜け、渦巻き、届かない手を嘲笑う。

優音が笑った。

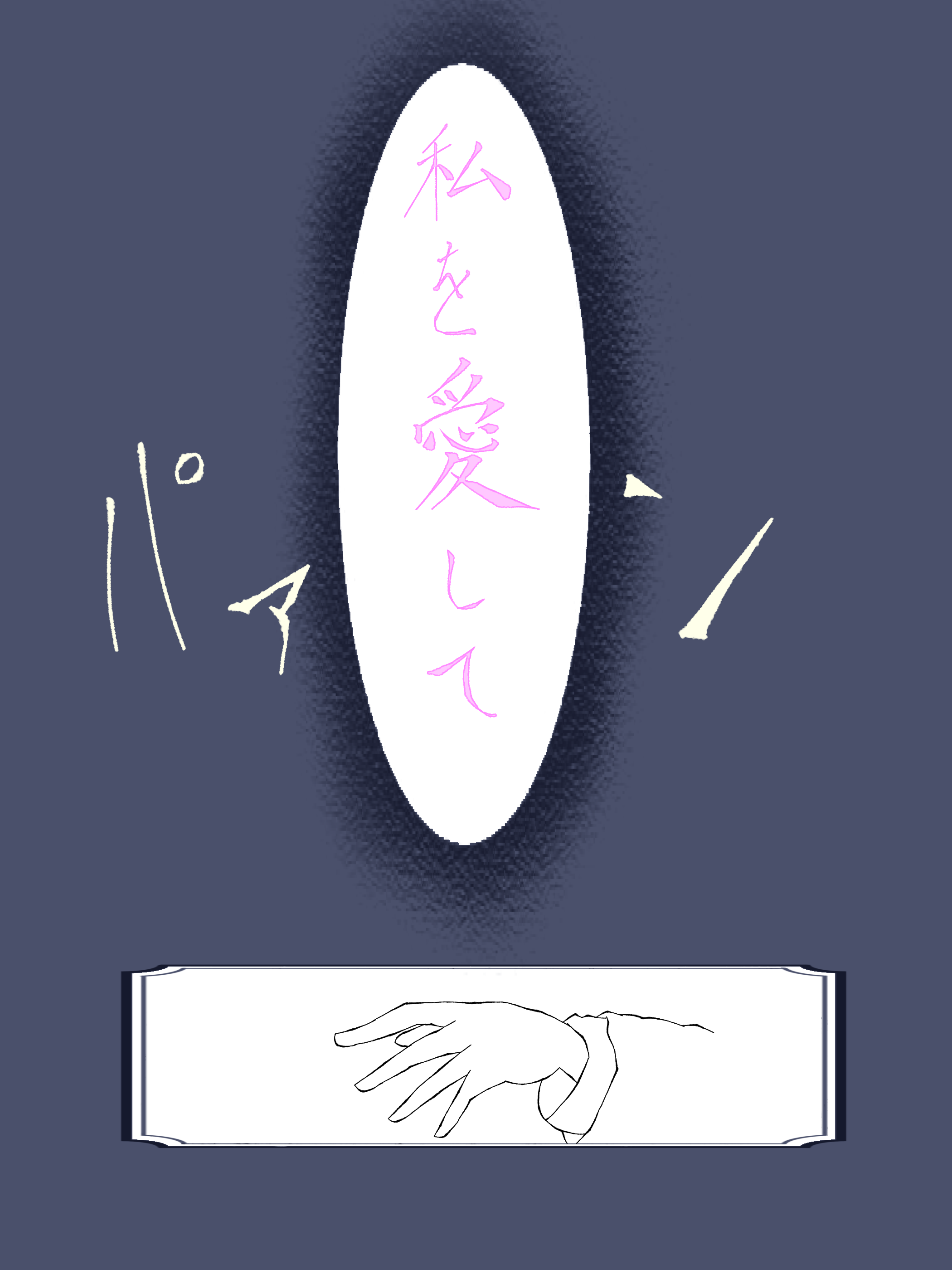

「度流くん、私を愛して」

もちろん、と答えたかった。

パァン。

答えなんて求めていなかったのか、聞きたくなかったのか。

彼苑度流に全幅の信頼を置いていた彼女は、聞く必要なんてないと思ったのか。

その正解を知る術は、喪われた。永遠に。

永遠を手にした少女の体が崩れ落ちるのを、度流は見ていた。見ているしかなかった。

空は赤くなくなったのに、度流の視界には、ずっと、ずっと、赤が、広がって。

to be continued……

おまけ

「いいね」と思ったらtweet! そのままのツイートでもするとしないでは作者のやる気に大きな差が出ます。