Vanishing Point Re: Birth 第7章

分冊版インデックス

7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10

前回までのあらすじ(クリックタップで展開)

そんな「グリム・リーパー」に武陽都のアライアンスは補充要員を送ると言う。

補充要員として寄こされたのは

そんな折、ALS治療薬開発成功のニュースが飛び込み、治験が開始されるという話に日翔を潜り込ませたく、辰弥と鏡介は奔走する。

その結果、どこかの

どのメガコープに取り入るかを考え、以前仕事をした実績もある「サイバボーン・テクノロジー」を選択する辰弥と鏡介。いくつかの依頼を受け、苦戦するものの辰弥のLEBとしての能力で切り抜ける四人。

不調の兆しを見せ、さらに千歳に「人間ではない」と知られてしまう辰弥。

それでも千歳はそんな辰弥を受け入れ、「カタストロフ」ならより詳しく検査できるかもしれないと誘う。

同時期、ALSが進行した日翔も限界を迎え、これ以上戦わせるわけにはいかないとインナースケルトンの出力を強制的に落とす。

もう戦えないという絶望から自殺を図る日翔に、辰弥は「希望はまだある」と訴える。

そんな中、辰弥の前に死んだと思われていたもう一体のLEB、「ノイン」が姿を現す。

「エルステが食べられてくれるなら主任に話してあきとを助けてもらえるかもしれない」と取引を持ち掛けるノインに、辰弥は答えを出すことができないでいた。

そんな邂逅から暫く、「グリム・リーパー」の拠点が何者かに襲撃される。

撃退するものの、報復の危険性を鑑み、千歳に泊まっていけと指示し、辰弥にその買い出しを依頼する鏡介。

しかし、辰弥が買い出しに行っている間に襲撃者を調査しようとしていた鏡介は「エルステ観察レポート」なるものを発見。こんなものを書けるのは千歳しかいないと彼女を詰める。

帰宅し、二人の口論を目撃し狼狽える辰弥に、鏡介は辰弥の逆鱗に触れる言葉を吐いてしまい、辰弥は千歳を連れて家を飛び出してしまう。

行く当てもない辰弥に、千歳は「カタストロフに行こう」と誘い、辰弥はそれに応じる。

第7章 「Re: Solution -決意-」

血液検査をはじめとして、様々な精密検査を受けた辰弥だったが、「カタストロフ」の医療チームも通常の精密検査では異常を突き止めることができなかった。

しかし、辰弥が以前、渚から受けた血液検査で「急激に老化しているらしい」と言われたことを説明すると、話は大きく変わった。

CTやエコーと言った検査では分からないが、「老化している」と言うのであれば遺伝子的に問題が発生しているのではないかと判断した医療チームは検査方法を遺伝子検査にシフトした。

辰弥が人間ではないというところから検査は若干難航したものの、以前採取した血液等から最速でゲノム解析を行い、LEBに適応させた検査を行う。

とはいえ、ゲノム解析には世界最高峰のスーパーコンピュータをもってしても相当な時間がかかるだろうと思っていたのに僅か数巡でそれを終わらせ、検査結果を持ってきた医療チームに辰弥は「『カタストロフ』にも通常のスーパーコンピュータをはるかに上回る性能を持った量子コンピュータが設置されているのか」とぼんやりと考えていた。

「遺伝子検査の結果が出ました」

診察室で、辰弥を前に医師が口を開く。

「とりあえずゲノム解析の結果と照らし合わせて判断した結果、遺伝子的な疾患は恐らくないと推定されます。人間との差異を考慮してもガンなどの発症リスクは無い――いや、人間に比べて遺伝子上の不具合は発生しにくいものと思われます」

医師のその言葉にほんの少しだけほっとする辰弥。

隣に座った千歳がよかった、と言わんばかりの顔で辰弥を見る。

「しかし、」

だが、医師の言葉は終わっていなかった。

次に発せられた逆説の言葉に辰弥と千歳、二人の表情に緊張が走る。

「急激に老化している、という話からテロメアテストも行いました。テロメアの強度、テロメア年齢を計測した結果なのですが――」

そこで医師が言葉を濁す。

それだけで、検査の結果が思わしくないものだ、と二人は悟った。

「……本当に聞きますか?」

医師が、辰弥に確認する。

それだけで、ある種の宣告めいたものを感じ取り、辰弥は一瞬躊躇した。

関係ない、不調もただのストレスによる一過性のものだというのであればこんな言い方はしないだろう。

聞けば、絶望するかもしれない。

聞けば、生きる意味を失うかも知れない。

聞かなければ何も知らずに「その時」を迎えられるかもしれない。

それでも。

辰弥は小さく頷いていた。

「教えて。今の俺がどうなっているか」

分かりました、と医師が頷き、ホログラムスクリーンを呼び出す。

辰弥の眼前に映し出された検査結果。

「――っ」

辰弥が息を呑む。

「人間の年齢で言うところのほぼ平均寿命の域に届いています。LEBの寿命がどれほどかはもう少し調べなければ分かりませんが、テロメアの長さ的にほぼ限界です。あと一年――いや、数ヵ月も生きられるかどうか。ここ暫くの不調も、恐らくは急激な老化に身体が付いていけていないのかと」

医師の言葉に、辰弥が沈黙する。

それを、彼が想定していなかった結果を聞かされたショックだと考えた千歳がそっと辰弥の手を握る。

「テロメアを修復する方法は……無いのですか?」

辰弥の代わりに、千歳が口を開いた。

今の医療技術ならテロメアを修復することくらい、と懇願するように尋ねる千歳を、当事者である辰弥は冷めた目で見る。

無駄だよ、テロメアを修復することができるなら、今の人類は不老を実現している、そう言いたかったが口にしない。

医師がゆっくりと首を横に振る。

「確かに、一時期テロメラーゼがテロメアの損傷を抑えたりテロメアそのものを伸ばすとも注目されましたが、それでも人間の寿命が大幅に伸びた、という報告が上がっていません。結局、人間が元から持つ最大限の寿命を全うするまでの話なんですよ」

「つまり――」

千歳が口を開き、すぐに閉じる。

「損傷したテロメアを修復する方法はない、ってこと」

千歳の代わりに、辰弥がその言葉を口にした。

辰弥の淡々とした言葉に千歳が彼の顔を見る。

「数ヵ月も生きられるかどうか」と言われてショックを受けているはずである。それなのに、辰弥の反応は医師の言葉を聞く前とほとんど変わらず、落ち着いている。

いくら辰弥が「聞く」と言ったからといってもここまで宣告する必要はないだろう、と千歳はふと思った。もう少し希望を持たせることを言ってもいいはずだ。

医師の言葉には希望は何一つ残っていない。何が不調の原因なのか、何がテロメアを損傷させているのか、そういったことも全く分かっていない。その上での余命宣告。

何故辰弥が淡々と聞いていられるのか、それが不思議でじっと彼を見てしまう。

「大丈夫だよ、千歳」

千歳の手を握り返して薄く笑い、辰弥が医師に返事を促す。

はい、と医師が頷いた。

「少なくとも、人間のテロメアの修復方法は確立されていません。ましてやLEBとなると『カタストロフ』でも貴方から得たサンプルを元に解析中なんです。テロメアの修復方法が見つかったとしても……」

それ以上は口にしなかったが、医師は明らかに「それまで貴方が生きているかどうか」と辰弥に告げていた。

辰弥も「そう、」とだけ頷いて席を立つ。

「もういいんですか?」

慌てて立ち上がりながら千歳が辰弥に確認する。

「うん、これ以上聞いても結果は変わらないから」

ありがとう、と辰弥が診察室を出る。千歳もそれに続き、辰弥の隣に立つ。

「辰弥さん……」

千歳が名前だけ呼び、口を閉じる。

どう声をかけていいか分からない。不調の原因はテロメアの損傷が原因だろう、それによる老化だろう、とは分かった。しかし、何故テロメアが急激に損傷したのかは分からず、治療ができないという現実を、あと数ヵ月も生きられないかもしれないという事実を告げられただけ。

辰弥が動揺しないはずがない。

「グリム・リーパー」に配属されて、辰弥とある程度の期間を過ごして千歳は理解していた。

辰弥は確かに人間ではないかもしれない。しかし、人並みに、いや、人並み以上に感情が豊かなところがある。周りからは割と静かで、感情の起伏が少ないとは思われているが、打ち解けた相手に対してはころころ表情を変えるし時には年齢相応の幼さを見せる。

LEBの寿命は本当に短いのだろうか、と千歳は考えた。

塩基配列を調整して生み出された存在、それも兵器として設計された存在に人並みの寿命が設定されているとも思えない。一定期間が経過すれば自壊するようにも設定できるだろう。

そう考えると合点がいく。

設計上、十年程度の寿命しか設定されていなくて、今までの稼働で少し早い限界が来たと説明できる。

いや、もしかすると短期間で成体へと成長させるために急速成長装置を使用したがゆえにより深くテロメアが損傷していたとも考えられる。

いずれにせよ、その事実が分かったところで辰弥の遺伝子上のテロメアを修復させる術は現時点存在しないと言われている。LEBの研究チームも「完全な個体としての」辰弥のゲノム情報を入手し、研究に着手したが間に合うことはないだろう。

人間のテロメアですら修復する術がないのである。いくらLEBが塩基配列を一から構築された生物で、遺伝子的な不具合が起きにくい特徴を持っていたとしても、テロメアを再生することなど。

諦めるしかないのか、と千歳が隣を歩く辰弥を見る。

そっと手を伸ばし、辰弥の手を取り、指を絡める。

そこで、千歳は辰弥の手がわずかに震えていることに気が付いた。

平静を取り繕ってはいるが、内心では動揺している。

たったそれだけの事実にほっとして絡めた指に力を込める。

今、何を言っても辰弥を落ち着かせることはできないだろう。

できることと言えば彼の手を取り、側にいること。

そう思い、無言で寄り添う。

互いに一言も言葉を発さぬまま、二人は二人に割り当てられた居住スペースに帰宅した。

ドアを開け、中に入り、ドアを閉め、千歳が鍵を掛けたところで彼女は後ろから抱きすくめられた。

「千歳……」

千歳に腕を回した辰弥が震える声で彼女を呼ぶ。

「辰弥、さ――」

「嫌だよ……」

そう呟く辰弥の、千歳を抱きしめる腕に力がこもる。

「なんで……俺は、日翔の快復を見届けることすら許されないの……?」

辰弥の口からこぼれる言葉に千歳がはっとする。

どうしてここで日翔の名前が出てくる。

自分のことよりも、日翔のことを気遣う発言。

捉えようによっては「日翔の快復さえ見届けられればそれでいい」とも聞こえる。

どうして、と千歳は呟いた。

どうして、自分のことより先に日翔のことになるのだ、と。

「……俺は人間じゃないから人並みに生きることも人並みに幸せになることも望んでいない。これが寿命だと言うならそれも受け入れる。だけど……日翔がちゃんと快復するのを見届けてからじゃないと、死にたくない」

「辰弥さん……」

一度辰弥を引きはがし、振り返ってから千歳は改めて彼に腕を回す。

辰弥が千歳の胸に顔を埋め、肩を震わせる。

「嫌だよ……せめて、日翔が元気になるところは見届けたいよ……」

「あと数ヵ月も生きられるかどうか」と言われても動揺していないように見えたが、ずっと考え続けていたのだろう、それが二人きりになってようやく表に出てきた。

人前では――心を許していない人間の前では決して動揺を見せようとしなかった辰弥に、千歳は「自分は認められている」という優越感をふと覚えた。

昴の前でも恐らくは見せない表情に千歳の口元がわずかに上がる。

辰弥さんは私を信じてくれている、私に頼ってくれている。

その思いが嬉しくて、鏡介を裏切ってまで自分を選んでもらえたことに勝利を確信する。

日翔に対してだけはまだ執着しているようだが、「『カタストロフ』も治験の席を用意できる」という提案に辰弥は乗った。

辰弥と約束したから日翔には治験の席を用意させる。あとは少しでも長く、辰弥を生きながらえさせればこちらのものだ。

そう考えると、辰弥が自分のことよりも日翔のことを慮っているのは好都合かもしれない。この時だけは自分に対して無頓着な辰弥を褒めるべきかもしれない。

「辰弥さん、部屋に行きましょう」

ぽんぽんと辰弥の背を叩き、千歳が促す。

「……うん」

辰弥が千歳から離れ、奥の部屋に入る。

リビングのソファに並んで腰掛け、千歳は辰弥の耳に口を寄せた。

「早く『榎田製薬』から治験の席を譲ってもらいましょう。大丈夫、きっと見届けることができますよ」

「千歳……」

千歳の囁きがあまりにも甘美で、辰弥の心が揺らぐ。

そうだ、寿命なんてものは当てにならない。

人間の寿命だって平均年齢を元に算出されているのだからそれより長く生きる人間だって存在する。LEBも同じだ。

テロメアが寿命限界に近いと言われてもここからどれだけ消耗していくかも分からない。人間にとって、開発者以外にとって、LEBのことは何一つわからないのだから。

千歳の手が誘うように辰弥の頬に触れる。

「あまり思い詰めないで。私がいるから」

辰弥の

千歳の意図に気づき、心臓が高鳴る。

今は二人きりだ。日翔や鏡介の目を気にする必要もない。

小さく頷き、辰弥も千歳に手を伸ばした。

◆◇◆ ◆◇◆

「ん……」

アラームに起こされ、辰弥が薄らと目を開ける。

目を開けると、同時に目を覚ましたのか隣で寝ていた千歳とぱちりと目が合う。

「……おはよ」

辰弥が声をかけると、千歳が嬉しそうに微笑んで辰弥の首に腕を回す。

「おはようございます、辰弥さん」

その、千歳の微笑みが眩しくて、辰弥は彼女を抱きしめ、そっと口付けた。

ん、と千歳が身じろぎし、応じる。

「ゆっくりしたいですけど、この後もまだ検査とかあるんでしょ?」

千歳の声が優しく辰弥に投げかけられる。

「ん……。もうちょっと」

甘えるように千歳に頭を擦り付ける辰弥は先日、「あと数ヶ月も生きられないかもしれない」と言われた時の不安をもう見せていない。

あるいは、自分に残された時間を精一杯楽しもうとしているのだろうか。

一頻り千歳に頭を擦り付けた辰弥が身体を起こす。

それに続いて千歳もシーツを体に巻いて体を起こす。

「千歳はシャワー浴びてきなよ。俺はごはん用意するから」

シャツの袖に腕を通し、辰弥が言う。

分かりました、と千歳がバスルームへと向かう。

それを見送り、辰弥は台所に移動して冷蔵庫を開けた。

前のようにちゃんとした食材が揃っているわけではなく、冷蔵庫の中身は合成食のパウチが大半を占めていたが卵と牛乳だけは比較的安定供給されることもあり、常備できている。

たまたま前日にパンも入手できていたため「パンペルデュでも作るか……」と必要な食材を取り出し、調理台に向かう。

パンペルデュを作っている間に聞こえてくるシャワーの水音に前日のことを思い返しつつ、これからのスケジュールを呼び出し、確認する。

「……もう一回血液検査とCTやって、その後近接戦闘のスキルチェック……」

忙しいな、と呟き、それから「日翔は今どうしてるんだろう」とふと考える。

考えてからぶんぶんと首を振り、雑念を追い払う。

辰弥が「カタストロフ」の上町支部に導かれて数巡が経過した。

彼がLEBであるということと「グリム・リーパー」を飛び出したということを考慮され、本来なら一人一室という割り当てであるはずの住居に千歳と二人で過ごすことを許されている。

「誰かと生活する」ということ自体は日翔に拾われてからずっと彼と過ごしていたので不自由はない。しかし初日に千歳に「同棲するなら同じベッドで寝るのは当たり前でしょ?」と言われたのは驚きだったし新鮮な経験だった。

千歳と一つ屋根の下で生活する。大好きな千歳が目を覚ましたらすぐそばにいる。

それは、辰弥にとって初めて味わう幸せだった。

悪夢を見て魘されたとしても千歳がすぐにあやしてくれる、大丈夫だと支えてくれる、その状況に辰弥はのめり込んでいた。

勿論、家に残してきた日翔のことを思い出し、心配になる瞬間もある。しかし、それすら千歳は「水城さんがいるのでしょう」と優しく諭して不安を吹き飛ばしてしまう。

「心配することは何もない、治験の話が出たらちゃんと天辻さんが受けられるように計らう」と言われ、「今は自分の心を休ませることを優先して」と言われ、今は自分のことに専念している。

焼き上がったパンペルデュを皿に移したタイミングで千歳がバスルームから出て来る。

「ごはん、できたよ」

テーブルに皿を並べ、辰弥が微笑む。

千歳が朝食に目を落とし、それから嬉しそうに笑った。

「今日もおいしそうですね」

ここにある食材だけでよく作れますね、と言われて辰弥がはにかんだ。

「料理には慣れてるから」

ほら、冷める前に食べよう、と促し、辰弥は自分の席に着いた。

日翔や鏡介と生活していた時とは違う、穏やかな時間が流れていく。

ずっとこんな時間を過ごしていたい、と辰弥はふと思った。

そんなことを望んでいいような存在ではなかったが、もし許されるなら千歳と、こんな穏やかな時間を――力尽きるまで。

残された時間がわずかであったとしても、その時までは千歳と二人で幸せに過ごしたい、そう願う。

「あ、もうこんな時間」

食事を終え、食器を食洗器に入れた千歳が時計を見て声を上げる。

辰弥も視界の時計を確認すると予定の時間間近になっている。

「やば、行ってくるよ」

慌ててジャケットに腕を通し、辰弥が玄関に向かう。

「もうちょっとしたら私も出かけますから」

「あれ、なんか予定入ってたっけ」

靴を履きながら千歳に訊くと、彼女はええ、と頷いた。

「

「了解。まぁここでトラブルに巻き込まれることはないと思うけど、気を付けて」

じゃあ、行ってくる、と辰弥は玄関のドアを開けた。

一通りの検査の後、訓練用のフィールドで辰弥が教官役の「カタストロフ」構成員を相手に近接戦闘のスキルチェックを行っている。

「殺す気でやってほしいがガチで殺すな」と指示を出された辰弥は素手からの硬質ゴム製ナイフの生成で相手の虚を突き、急所で寸止めする。

「物体の生成ができるというのは流石にすごいですね」

辰弥の相手をした教官役が感心したように呟く。

「確かに、これなら『カタストロフ』の活動も大きく変わる、というものか」

「……?」

教官役の呟きを聞き取り切れず、辰弥が首をかしげる。

「いえ、こちらの話です。しかし、貴方の戦闘能力は大体分かりました。持久力に少々難ありではありますがそれをカバーできる瞬発力がある。以前もヒットアンドアウェイや不意打ちが得意だったのでは」

「それは、まあ」

先程生成した硬質ゴム製のナイフを弄びながら辰弥が頷く。

「聞いていた通りですね。生成次第では最前線でも戦えるのでしょうが、貴方は暗殺特化で教育されている」

それなら、と教官役が空中に指を走らせ、何かを入力、辰弥に向けてスワイプする。

辰弥の視界に一枚のウィンドウが展開され、データを表示する。

「とりあえず、『仕事』がないときのトレーニングメニューを作っておきました。スキルアップは重要ですし、体力面も現在あるスキルも維持以上の結果が出るように組んだつもりです」

「……スキル面もサポートしてくれるなんて、すごいな」

「グリム・リーパー」にいた頃は自分でトレーニングをするしかなかった。射撃などはフルダイブVRでカバーできたとしてもヴァーチャルとリアルは違う。いくらパラメータをリアルに合わせたとしても現実で動けなければ意味がない。

だが、「カタストロフ」では銃弾の在庫も何も気にせずトレーニングしてもいい、という。

さすが大手組織、と思いつつ辰弥は頷いてウィンドウを閉じた。

「おや、チェックは終わっていましたか」

不意に足音が響き、辰弥が振り返るとフィールドに昴が踏み込んできたところだった。

「宇都宮……」

まさか昴がここに来るとは思っていなかったため、辰弥が思わず声を上げる。

昴は真っすぐ辰弥に歩み寄り、手の中の硬質ゴム製のナイフを見た。

「おもちゃも作れるのですか。大したものだ」

「……う、ん……」

鋭い目で射抜かれ、辰弥が思わず視線を逸らす。

「宇都宮さん、とんでもない逸材に目を付けていたものですね」

教官役が昴にもデータを転送しながら声をかける。

「いつかは『カタストロフ』にスカウトしたいと思っていたが、まさか自分から『グリム・リーパー』を抜けるとは思っていませんでしたよ」

視界に映るデータを見ながら昴が低く嗤う。

「どうですか、ここの生活には慣れましたか?」

「それは、まあ……」

歯切れ悪く辰弥が頷く。

置いてきた日翔や鏡介のことは気になる。それでも、ここでの千歳との生活は楽しく、来てよかった、とさえ思える。

思える――はずなのに。

ちくりと傷んだ胸に辰弥は改めて自分の中の日翔と鏡介という存在を思い知らされた。

日翔はまだ大丈夫だろうか、嫌いと言ってしまった鏡介は怒っているだろうか、そんな思いが僅かにだが残っていることに気が付く。

家を飛び出すきっかけとなった喧嘩、あれは自分は何も悪くない、千歳を疑い、女狐とまで呼んだ鏡介が全面的に悪い、とは思う。

それでも鏡介が理由もなくあんなことを言うはずがなく、実は千歳にも何かあったのではないか、と考えることもあった。

特に意識していなかったが、落ち着いて考えてみると「カタストロフ」の、辰弥の受け入れはスムーズだった。まるで以前から準備していたのではないかと思えるような出来事もいくつかあった。

昴は「いつかはスカウトしたいと思っていた」と言っていたが思っているのと既に準備を整えているのとでは話が違う。

この、上町支部に到着してすぐに手配された各種検査や医療チームの結成も辰弥がLEBだと事前に分かっていなければ迅速に対応することなど難しい。

見間違いかもしれないがどうやら上町支部にいるらしい辰弥の開発者、所沢博士の存在も気になるし、本来なら一人一部屋と言われているはずなのに辰弥と千歳の同棲は認められ、あてがわれた部屋にはダブルベッドまで用意されていた。

いくら特例が適用されたとしてもその全てを事前に準備することは難しいはずだ。

そういったことを考えると、「カタストロフ」への移籍も実は仕組まれていたものなのでは、とふと思ってしまう。

そこまで考えて、辰弥は「馬鹿馬鹿しい」とその考えを一蹴した。

いくら自分が特殊な存在であったとしてもそんなよくできた話があるはずがない。

ただの自意識過剰だ、「カタストロフ」も実力があれば手厚く迎え入れるだけだろう、と考え直す。

「……で、なんで来たの」

気持ちを切り替え、辰弥が昴に訊ねる。

ああ、そうでしたと昴が手を打って目の前のウィンドウを閉じた。

「鎖神、君に仕事です」

す、と鋭い視線が辰弥に投げかけられる。

「そろそろ来ると思ってたよ」

驚くこともなく、淡々と辰弥が頷いた。

「『ラファエル・ウィンド』での君の働きぶりは見ていましたからね。あれからどれくらい腕を上げたか見せてもらいましょう」

昴がすっと指を動かすと辰弥にデータが転送される。

「何をすればいいの?」

そう言いながらもデータを展開した辰弥が内容に目を通し、それから、昴に視線を投げた。

「……本気?」

「私はいつも本気ですよ。何が楽しくて冗談でそんな仕事を回すものですか」

涼しげな顔で昴が答える。

辰弥に送られたデータの詳細には「永江 晃の誘拐」と記載されていた。

永江 晃といえば、第一研究所から流出した所沢の研究データを元に第二世代LEBを開発した張本人である。研究データを引き継いだという意味で第二研究所を立ち上げ、第一研究所と同じく特殊第四部隊に粛清され、晃本人も拘束された上に現在は「御神楽財閥」内の研究所で生体義体の開発に携わっているはずである。

そんな晃を誘拐するとは、一体どういう意図が。

そんな辰弥の考えに気が付いたか、昴がふっと笑う。

「クライアントの意図を探るのは暗殺者にとって御法度……。そうでしょう、鎖神」

「それは、まあ……」

そうだ、「誰」が「何故」それを依頼したかは探ってはいけない。

今回もどこかの誰かが偶然、晃の頭脳を得たいと依頼しただけだ。

誰が何のために、など考えてはいけない。

「分かってるよ」

そう、辰弥は吐き捨てた。

「と言いたいところなのですが、この仕事は『カタストロフ』の内注でしてね、君も事情を知る権利がある」

そう言って、昴が笑う。

「君が仲間になったことで、『カタストロフ』はLEBに着目しはじめましてね、出来ればノインも確保し、戦力にしたいと考えているのです」

「そんな……」

ノインを戦力に引き入れると言うのか。

あのわがまま娘がそう簡単に指示に従うか、という疑問はあるが、確かにノインもLEBであり、戦力としては申し分ない。

「勿論、無理だった場合は諦めて治安維持のために排除します。チンピラ犯罪者が暗躍したことで締め付けが強化されれば我々とて困りますから」

辰弥の不満そうな顔に昴が補足する。

「いずれの場合でも、ノインを誘き出すにはノインが気に入っている永江 晃を確保することが肝要になる。平たく言えば、ノインに対する餌にするわけです」

「なるほど」

確かにノインは晃を「主任」と呼んでよく懐いていた。辰弥を殺す理由も「完全になって主任に喜んでもらうため」だった。晃はノインに対する餌、悪く言えば人質として機能する可能性は高い。

LEBの能力は裏社会には必須のものなのか、と思いつつもノインの餌にするには晃の確保は簡単ではないはず、と辰弥は昴に訊ねた。

「でも、永江 晃は今御神楽の監視下にある。誘拐って、簡単に言うけど、大変なんじゃ」

「君が『グリム・リーパー』の一員なら、ね」

辰弥の危惧を、昴が鼻先で笑い飛ばす。

「ここをどこだと思っている? ここにいれば大抵のものは手に入る『カタストロフ』ですよ? 仲間も、武器も、掃いて捨てるほどある」

「……」

そうだ、ここは三人だけで依頼をこなす「グリム・リーパー」ではない。

限られたリソースをやりくりするのではなく、物量で圧倒する組織に、今の辰弥は所属している。

「今回の誘拐に当たって作戦はもう立ててあります。鎖神、君には秋葉原と共に内部に突入して永江 晃を誘拐してもらいます」

「俺が――」

いきなりそんな大役を割り当てられていいのか、と辰弥が困惑したように昴を見る。

勿論、と昴が頷いた。

「君を抜擢したのには勿論理由がありますよ。君には、彼を連れだす力がある」

「それは――」

なるほど、と辰弥は納得した。

晃は興味本位か何かはよく分からないが破棄された資料からLEBを再開発した。

造り出したLEBに愛着があるのか、ノインを溺愛するような態度を見せた。

つまり、同じLEBである辰弥に興味を持って自分から御神楽を裏切ることもあり得る、と――。

そのために俺を利用するのか、と思いつつも辰弥は頷いた。

「グリム・リーパー」にいた時と変わらない。依頼が来るなら受けるだけだ。

「千歳には伝えたの?」

昴が「秋葉原と」と言っていたことを思い出し、確認する。

「ええ、先程伝えておきました。準備もあるでしょうから戻って打ち合わせを」

「うん」

辰弥が頷き、教官役に一礼してフィールドを出る。

「……いいのですか?」

辰弥が完全に見えなくなったのを確認した後、教官役が昴に訊ねる。

「何がですか?」

飄々と昴が教官役を見る。

「彼は――エルステはもう長くないのでしょう? 貴重なサンプルをここで消費していいのですか」

ああ、と昴が嗤う。

「エルステ本人もただこちらの実験に付き合うだけで死にたくないでしょうから。それに――いや、ここで言う話でもない」

「そうですね」

教官役も頷き、昴を見る。

「必要なデータは大体取れました。やはりLEBは最前線に投入するより密かに投入して暗殺させた方が効果的に使えるかと」

「でしょうね。所沢も使いどころを間違えている」

LEBなんて大々的に使うものじゃないんですよ、と呟きながら昴も踵を返した。

「データは多ければ多い方がいいですからね。これからもデータ収集は頼みますよ」

はい、という教官役の声を背に昴もフィールドを出る。

疑似的に再現された空を見上げ、昴は口元を釣り上げた。

「……期待していますよ、鎖神。私の計画のためにも」

そう呟き、昴は地下に再現された街に溶け込んでいった。

◆◇◆ ◆◇◆

しんと静まり返った深夜、市街地から少し離れた場所にある研究所の周りに、辰弥たちは控えていた。

全身黒の、防刃、防弾性能を高めた特注の生地で作られた服、ある意味「カタストロフ」の制服ともいえる衣装を身に纏った辰弥が手にした銃を確認する。

使い慣れたTWE Two-tWo-threEではない。規格統一のためか、「カタストロフ」から支給されたそれに「いつもとは違う」と思い知らされる。

「辰弥さん、大丈夫ですか?」

辰弥の隣で、彼と同じ衣装を身に着けた千歳が微笑みかけてくる。

こんな、命の危険と隣り合わせの現場にいてもなお微笑む千歳に勇気づけられ、辰弥も小さく頷く。

「大丈夫。ちょっと緊張してるけど、ヘマはしないよ」

環境は違えど、することは同じだ。侵入して、邪魔者は排除して、必要なものを手に入れるだけ。

今回の目的は永江 晃で、侵入先が御神楽の研究施設とはいえ、似たような状況は経験がある。

敵が「カグラ・コントラクター」であったとしても今回は二人だけで侵入するわけではない。心強い味方が何人もいる。

作戦本部からの「作戦開始」という言葉が聴覚に届き、辰弥は地面を蹴った。

千歳や、他の侵入メンバーもそれに続き、研究所の正門に向かう。

正門の守衛室に押し入り、辰弥が素早く警備員を捕獲、動きを封じる。

それに追従するようにハッキング担当のメンバーがGNSの制御ボードに端末を接続、即座にGNS内のデータリンクを掌握する。

今まで、日翔や千歳とこのような任に当たった場合は鏡介が遠隔でハッキングしていたため、遠隔でハッキングできない端末からのデータリンクを構築していたカグラ・コントラクターの兵士たちの無力化に苦労していた。

しかし、いくら遠隔でのハッキングを対策していたとしても直接的にGNSを掌握されてしまえば手も足も出ない。

警備員のデータリンクを強奪、権限を書き換えたことで研究所の

「行け」というハッキング担当の指示に、辰弥と千歳、他数人のメンバーが研究所の建屋内に侵入した。

「待って、御神楽には未知の警備システムがある。いくら警備のデータリンクを欺瞞しても――」

以前、「生命遺伝子研究所」に侵入した際、鏡介が全ての警備システムを無効化していたにもかかわらず辰弥たちの侵入は筒抜けになっていた。

鏡介曰く、「自分が感知できない特殊な警備システムを使っている」ということだったが、ここが御神楽の施設であることを考えると設置されているのは明白だろう。

だが、辰弥と共に研究所に侵入した他のメンバーが「ああ、それは」と返答する。

「その警備システムはこちらも把握している。とはいえ無効化は現時点では不可能だ」

「だったらこのまま進んだら危ない」

「カグラ・コントラクター」はその潤沢な人員と装備で圧倒してくる。辰弥もそれで何度窮地に陥ったか。

あの時は辰弥のLEBとしての能力で切り抜けたようなものだが、まさか今回の作戦も俺の能力頼りなのか、と一瞬思う。

だが、そんな辰弥の不安をよそに「カタストロフ」のメンバーは「集中しろ」と声を掛けた。

「そのための陽動作戦だ。既に別動隊がセキュリティを起動し、交戦している」

モニターを確認してみろ、と言われ、辰弥が自分のGNSに構築されたデータリンクからモニターの一つを呼び出す。

モニターのステータスは【交戦中】となっており、「カグラ・コントラクター」の警備兵と一進一退の攻防を行っているようだ。

血で血を洗う状況に、辰弥が「無駄に被害を増やすつもり?」と呟く。

「何を言っている、陽動に入ったメンバーは元からそのつもりだ。どうせ怪我をしても義体化すればいい、死んだとしても

そういう組織なのだ、と辰弥に同行するメンバーが言う。

表社会から外れた存在、表では生きていけない人間の吹き溜まり。その中でも比較的「見どころ」がある人間が集まるのが「カタストロフ」なのだと。

人間を駒として扱う「カタストロフ」に辰弥の胸がちくりと痛む。

自分も表社会では生きていけない存在だからこそ「グリム・リーパー」にいたし、今は「カタストロフ」にいる。

それでも、「グリム・リーパー」の二人は、日翔と鏡介の二人は、自分を一人の人間として扱ってくれた。

「なんか凄腕だから使い潰そうぜ」という思考ではなく、「ここでしか生きていけないのならそれでもせめて人間らしく生きろ」と気遣ってくれた。

だから、構成員を使い潰す勢いで投入する「カタストロフ」を見て「これが本来の俺の生き方か」と思った。

「グリム・リーパー」での生活がぬるま湯だったのだ、と。

通路を走りながら、その考えを振り払う。

ないものねだりをしても無駄だ、今までがそうだったからといって今をそれに合わせる必要もない。

「カタストロフ」の面々が自分を人間として扱っていないのは分かっている。

言葉の端々で顔をのぞかせる「LEBだから」という思い。

LEBだから下手に怒らせてはいけない、LEBだから人間と同じ扱いをする必要はない。

辰弥としては慣れたものだった。

それでも研究所にいた頃よりは扱いがマイルドで、息が詰まることもない。

それに、千歳が自分を人間として扱ってくれるのならそれだけで十分だ、という思いが辰弥にはあった。

千歳が俺を見てくれるならそれでいい、たとえ「カタストロフ」で不当な扱いを受けても耐えられる、そう思い、ちら、と隣の千歳を見る。

千歳も辰弥を見返し、小さく頷く。

よし、と気合を入れ、辰弥は一歩先行した。

センサーに頼らず、持ち前の鋭さで素早く警備の配置を察知し、角を曲がると同時に発砲、気付かれる前に警備を排除する。

そのまま突き進み、晃が控えている研究室に押し入った。

監視兼護衛の「カグラ・コントラクター」兵を無力化し、晃に近寄る。

「な、君たちは――」

驚きを隠せず動揺する晃。

だが、すぐに抵抗することの意味を察し、両手を挙げて抵抗しないという意思表示をする。

「永江 晃、俺たちと一緒に来て」

晃の前に立ち、辰弥が声をかける。

同時、一度目を閉じ、瞳のトランスを解除して元の眼に戻す。

「君、は――」

辰弥のたったそれだけのアピールだったが、晃はすぐに気が付いた。

特徴的な深紅の縦割れ瞳孔の生物なんてこの世界に一つしかいない。

「エルステ……生きていたのか……」

辰弥が小さく頷く。

あの時、廃工場がナノテルミット弾で灼かれ、エルステもノインも死亡したと聞かされていただろうということは想像できた。

だからこそ、その死んだはずの

連日の生体義体開発が理由か、最愛のノインが死んだと聞かされていたからかは分からないが陰っていた表情に少し明るさが戻る。

「おぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ、よかったなぁ、エルステー。生きていて嬉しいぞー。そして、君が生きているということは、きっとノインも――」

男泣きに泣き始めた晃に、辰弥が「相変わらずこいつは情緒不安定だなぁ……」と独りごちる。

しかし、泣かせたままでは埒が明かないので辰弥は泣き止ませるためにも晃の言葉を肯定した。

「生きてるよ。今、ここにはいないけど」

隠す必要もない。今晃を拉致する理由の一つにノインがある。

今、自分一人を餌にするよりも今後再会できるかもしれないノインも餌にした方が確実だろう。

「あんたが来てくれれば、近いうちにノインも見つかると思う。だから、来て」

辰弥がそう言うと、晃は途端に涙を拭いて顔を輝かせた。

「ノインに会えるのか?」

「確約はできない。だけど、ここにいるよりは会える可能性はある」

だから、と辰弥は右手を差し出した。

彼の背後で、「増援が来るぞ、急げ」という声が聞こえるが、手荒には扱わない。

辰弥には確信があった。手荒に扱わなくても晃が来るという。

その読み通り、晃が嬉しそうに頷いて辰弥の手を取る。

「行こう、ここにいてもLEBの研究なんてさせてもらえないんだ、だったらノインと会えるかもしれない、それに研究も再開できるかもしれない君についていった方がいい」

「だったら急いで。『カグラ・コントラクター』の増援が来る前に離脱する」

晃の腕を引き、辰弥が後方のメンバーに「行こう」と合図する。

「俺が先行する。千歳、君は永江 晃を」

「分かりました」

通路を複数の足音がこちらに向かって駆けていることを辰弥は察知していた。

数人のメンバーが同行しているとはいえ、下手に戦闘になればこちらにも被害が出るし、晃に傷を負わせるわけにはいかない。

まさか「カグラ・コントラクター」が逃げるのなら容赦はしないと晃を撃つとは思えないが、それでも自分たちに対しては攻撃を仕掛けてくるはず。

それなら。

先頭に立ち、通路に出た辰弥は右手に銃を構えたまま左手を防弾盾にトランスさせた。

正面から銃弾が飛来し、防弾盾で跳ね返る。

「うおおおおおっ!」

辰弥が突撃し、正面から迫る「カグラ・コントラクター」の兵士の真っただ中に飛び込んだ。

至近距離となり、アサルトライフルの取り回しが難しくなってサイドアームを抜こうとする兵士たちの首に辰弥の腕が迫る。

辰弥の腕が鋭い刃物にトランスし、ヘルメットの隙間から兵士たちの首を刎ねる。

足元に転がった首を蹴り転がし、辰弥はトランスを解除して振り返った。

「急ごう、いつ増援が来るか分からない」

「エルステ……?」

辰弥がたった一人で目の前の兵士を殲滅したことに、晃が声を上げる。

「生成……じゃない……? まさか、トランス……?」

その言葉に「馬鹿な」という響きが含まれていたことに、その場にいた全員は気付いた。

千歳をはじめとして「カタストロフ」のメンバーは、辰弥が人間ではないことは理解している。LEBという生物兵器が自分たちのあずかり知れない能力を持っていて、それを駆使して敵を殲滅するならそれでもいいという考えだったため、生成やトランスの違いは深く考えていなかった。

しかし晃は違う。

LEBのトランス能力は第二世代LEB特有の能力で、第一世代LEBである

それを理解していたからこそ、辰弥が目の前でトランスを行ったことに対して驚きを隠せなかった。

何故だ、何故エルステがトランスした? 第一世代LEBでありながら何故トランスができる?

そう考え、晃はかつて資料で見たエルステの「性能」を思い出す。

そう、エルステには彼にしか持ちえない機能が一つだけあった。

それを

それが――。

「まさか、トランスをコピーしたのか……?」

エルステには他の生物の特性をコピーして自分のものにするコピー能力がある。

それはある意味エルステにのみ与えられたギフトであるかのように、他のLEBには引き継がれなかった。

第一研究所はエルステを生み出したのち、一部遺伝子部分を調整しつつもクローニングで研究個体を増やそうとしていた。その一環でF型クローンのツヴァイテなどが生み出されたが、コピー能力だけはどの個体にも備わらなかった。

それに興味を持った晃はコピー能力を備えた個体こそ最強のLEBだと考え、

その結果、トランス能力は作り出すことができたもののコピー能力は

その、ノインのコピー能力ですら不完全で、エルステは対象の血をごく少量摂取すればコピーできることに対し、ノインは対象を捕食しなければ特性は得られない。

僅か数秒でそれを思い出し、晃は「いつの間に」と呟いた。

エルステが接触した第二世代LEBはノイン以外に

そう考えるとエルステがノインの血を吸ったということは明らかである。

確か、エルステは一時期ノインと生活していたはず、と思い出し、その時に血を吸ったのか、と晃は分析した。それとも、あの廃工場の戦いの際に吸ったのか。

いずれにせよ、エルステにトランス能力がコピーされている事実に変わりはない。

「まずいな」

誰にも聞こえないように、晃が呟く。

その晃を、千歳が「行きましょう」と促す。

分かった、と晃は走り出した。

辰弥が先行して通路を駆け抜け、途中で遭遇した「カグラ・コントラクター」の兵士をトランスと生成を駆使して排除していく。

裏口から研究所の建屋を出ると、陽動部隊が駆けつけた「カグラ・コントラクター」と戦闘しているのが遠目に見える。

「ターゲットは回収した」と辰弥に同行していたメンバーが陽動部隊に連絡する。

しかし、「カグラ・コントラクター」は辰弥たちをただでは逃がそうとしてくれなかった。

建屋の陰から音速輸送機が姿を現し、旋回して機首を辰弥たちに向ける。

「それはもう見た!」

以前、千歳が「グリム・リーパー」に加入して間もないころ、辰弥は何処からともなく現れた「カグラ・コントラクター」の音速輸送機と交戦していた。

あの時は苦戦したが、同じ手は二度食わない。

即座に辰弥が

あの時と同じ手ではあるが、「カグラ・コントラクター」の通常兵装の

千歳がMTHELを構え、砲身を音速輸送機に向ける。

GNSにリンク、視界に映し出されたレティクルを音速輸送機に合わせ、千歳は

音速輸送機がガトリング砲をこちらに向けるが、辰弥の反応、トランスが早かったためにガトリング砲が回転を始めるよりも早くMTHELから高出力のレーザーが放たれる。

ホログラフィックバリアが青く光る幾何学模様の壁を展開するが、レーザーはそれを素通りし、音速輸送機に突き刺さった。

墜落し、爆発する音速輸送機。

辰弥の背後で晃を庇おうとしていたメンバーがどよめく。

LEBの能力は「カグラ・コントラクター」の最強と言われている装備ですら上回るのか。

辰弥がトランスを解除し、片手を挙げると千歳がそれに応じハイタッチする。

「流石ですね、辰弥さん」

「まぁ、そう何度も使える手じゃないけどね」

そう言いながらも辰弥はちら、と晃を見た。

パフォーマンスはこれくらいでいいだろう。

元から晃は辰弥に興味を持っていたからここまでする必要はなかっただろう。

しかし、ここまで

実際、晃は辰弥がMTHELにトランスしたことに興味を持ち、「エネルギー兵器にもトランスできるのか、同時にジェネレータにもトランス、稼働のための燃料は血液からの生成か、なるほど……」などと目を輝かせ、興奮気味に呟いている。

「確かにLEBは自分の知識の範囲のものなら何でも作ることができる、つまりノインにもちゃんと教えれば……」

「行くよ」

GNSのメモ帳を開いたのだろうか、目にしたものを忘れる前に記述しようとした晃に辰弥が声をかける。

「いいだろ、忘れるとは思わないけど詳細くらいメモしても」

「時間がないの。こんなところでみんなを危険にさらしたくない」

辰弥が晃の手を引く。

――と、その辰弥の視界がぐらりと傾いだ。

「――っ」

全身を駆け巡る痛みにも似た違和感。全身から力が抜け、その場に膝をつく。

――まずい。

ここでこの不調が出るのはまずい。まだ敷地からも出ていない。

一過性のものであるとしてもここで時間を食えば増援との戦闘は避けられない。

「……早、く……!」

「辰弥さん!」

素早く千歳が辰弥に肩を貸し、立たせる。

「とにかく急ぎましょう! メモは車の中ででも!」

千歳が晃に指示を出す。

晃も目の前で辰弥が倒れたことで事態の重要さを察知し、メモアプリを閉じる。

「分かった、急ごう。エルステがこんな状態なら君たちも大変だろうしね」

晃も反対側から辰弥の肩に腕を回し、走り出す。

走りながら、晃は辰弥に囁いた。

「――君も、無茶をする」

「それは、どういう――」

揺らぐ視界のまま、辰弥が晃に視線を向けようとする。

「エルステ、君はとりあえず前を見て。大丈夫だ、息を整えて、そのまま足を出せばいい」

落ち着き払った晃の声に、辰弥は小さく頷いた。

指示に従い、深呼吸して足を出す。

すると、思っていた以上にあっさりと体が動いた。

全身の違和感が、波が引いていくように消え、足が動く。

支えてもらう必要はもうなかったが、千歳と晃が「車に戻るまでは」というので肩を借り、車に乗り込む。

千歳と晃に挟まれるように車の後部座席に収まり、辰弥はほっとして千歳を見て、それから晃を見た。

その、辰弥の眼が見開かれる。

「ちょっと、撃たれたの!?!?」

晃の白衣、その脇腹の部分が赤く染まり、辰弥の衣服も汚している。

辰弥の言葉に晃が「えっ」と声を上げ、脇腹を見た。

「本当だ、いつの間に。御神楽のセーフティーシューティングとやらも完璧じゃないんだなぁ」

「いや、そんなこと言ってる場合? 貫通してるからいいものの、というか、痛くないの?」

辰弥の問いに、晃が「何を言っているんだ」と首をかしげる。

「痛い、ってどういうことだい? 私は何ともないよ」

「とにかく、応急処置だけでも」

辰弥が医療用のスティプラーを生成、晃の白衣と着衣をめくって止血する。

それに対しても晃は痛み一つ訴えることなく、辰弥が生成したスティプラーを興味深そうに眺めている。

応急処置が終わり、辰弥はふぅ、とシートにもたれかかった。

どっと疲れが襲ってきて、思わず千歳に手を伸ばす。

千歳もそんな辰弥を抱き寄せ、背を撫でた。

「辰弥さん、大丈夫ですから」

辰弥としては不調は嘘のように消え去っていたが、千歳のその心遣いが嬉しく、されるがままになっている。

「LEBでも人並みに恋をすることがあるのか……」

興味深そうに呟く晃の声が辰弥の耳に入るが、外野のそんな言葉はどうでもいい。

代わりに、千歳が晃を睨みつけるが晃は晃でそれを意に介する様子はない。

「陽動部隊も無事に撤収できたようだ。安心しろ」

車を運転していたメンバーが連絡を受け取り、辰弥に伝える。

そう、と辰弥は千歳の腕の中で呟いた。

「カタストロフ」が求めていた永江 晃は確保した。

次はノインだ、と辰弥が考える。

そう考えているうちに、急に耐え難い眠気に襲われる。

不調の反動だろうか、まだ任務は終わっていないのに、と首を振るが、千歳はそれを辰弥が甘えて頭を擦り付けたのだと認識したらしい。

辰弥の背中を撫でていた手が、頭に移動する。

駄目だ、と思いつつも、千歳に体を預けたまま、辰弥は眠りに落ちて行った。

◆◇◆ ◆◇◆

帰還後、千歳が手配していたのか辰弥はすぐに医療チームに迎えられ、精密検査を受けることになった。

血液検査をはじめとした各種検査を受け、結果を聞かされるがやはり「テロメアの損傷が激しい」という結果しか出ない。

一体何がテロメアの損傷と原因となっているのか、辰弥も考えるが心当たりが浮かばない。

いや、もしかしたらという心当たりがないわけではない。

しかし仮にそれが原因だったとした場合、それは辰弥自身のアイデンティティが失われることになる。

多分トランスだ、と辰弥も薄々勘づいていた。

不調が起こるのは決まってトランスを行った直後だ、ノインからコピーしたトランス能力が自分の身体に何かしらの異変を起こしている、そう考えていた。

とはいえそれを周りに伝えてどうなるというのだ。「トランスをすれば寿命が縮まるかもしれない」と言ってトランスを封じれば、多少は生き永らえることができるかもしれない。

だが、それでは辰弥のLEBとしての価値は失われてしまう。

「カタストロフ」も「LEBとしての

だからトランスと不調の因果関係は認めたくなかったしトランスを封じることもできなかった。

ぼんやりとそんなことを考えながら帰宅し、玄関に出迎えてくれた千歳を抱きしめる。

「どうかしましたか?」

辰弥を抱きしめ返し、優しく問いかける千歳に、辰弥は恐る恐る尋ねる。

「千歳、君は――俺を、見捨てたりしないよね?」

不安げに尋ねる辰弥に、千歳が一瞬はっとする。

見捨てるつもりはない。辰弥が自分を求める限り、ずっと味方でいる。

千歳は初めからそのつもりだった。それが、自分の役割だと信じていたから。

しかし、辰弥がいきなりそんなことを言い出すとは、医療チームに何か言われたのだろうか。

もう戦うな、といった、辰弥のアイデンティティに関わる言葉を。

千歳の、辰弥を抱きしめる腕に力がこもる。

「大丈夫ですよ、辰弥さん。私はずっとそばにいますから」

それよりも、何かあったのですか、と千歳が尋ねる。

それに対し、辰弥は何も答えなかった。

暫く、沈黙が玄関を支配する。

ややあって、辰弥は重い口を開いた。

「……もしかしたら、トランスが原因かもしれない」

辰弥の呟きに、千歳がえっと声を上げる。

「トランスが原因って――」

「そうとしか思えないんだ。今までの不調はどれもトランスした後に出てくる。それとテロメアの損傷との因果関係は分からないけど、多分、トランスが原因じゃないかなって」

なるほど、と千歳が頷く。

「それは、医療チームに伝えたのですか?」

トランスが原因かもしれない、その推測はあくまでも推測であって確定事象ではない。

原因かもしれないというのであれば深く探るべきである。

だが、辰弥は首を横に振って否定する。

「そんなの、誰にも言えないよ。俺の存在価値はトランスと生成にあって、それができない俺はLEBとして何の価値もない。価値のない俺なんて――」

「辰弥さんの価値はトランスや生成だけじゃないでしょう?」

優しく、千歳が声を掛けた。

辰弥が頭を上げ、千歳を見る。

「私は、辰弥さんがLEBだから好きになったんじゃないですよ? 辰弥さんだから、好きなんですよ」

千歳の手が優しく辰弥の背を撫でる。

「だから、自分に価値がないなんて言わないで。そんな価値で、私は辰弥さんを求めたりしません」

私はずっと辰弥さんの味方ですから、と千歳は続けた。

「でも、トランスの件は伝えて詳しく調べた方がいいと思うんです。それに、ちょうど詳しい人が来たじゃないですか」

千歳の言葉に辰弥がはっとする。

そうだ、今、「カタストロフ」の上町支部にはLEBのスペシャリストがいる。

自分を開発した所沢ではないが、トランス能力を造り出した永江 晃という人物が。

「永江さんに話を聞きましょう。もしかしたら、解決策が見つかるかもしれません」

「……永江 晃に……」

晃に聞けば、もしかすると何か分かるかもしれない。

トランスとテロメアの損傷に因果関係を見つけることができるかもしれない。

その上で、解決策を提示してくれるかもしれない。

それなら。それなら、「カタストロフ」で千歳と共に生き続けることができるかもしれない。

うん、と辰弥は頷いた。

昴に掛け合えば晃と面会くらいさせてもらえるだろう。

そこで話を聞いて、解決策を見つける。

その提案を出してくれた千歳はやっぱりすごい、と思う。

一人で考え込むことの難しさを教えてくれる。

「宇都宮に、永江 晃と話ができないか相談してみる」

ええ、と千歳が頷いた。

考えがまとまり、落ち着きを取り戻した辰弥が千歳から離れる。

「ごめん、お腹空いたよね。ごはんにしよう」

そう言って、ジャケットを脱ぎつつリビングに移動する。

その背に、

「……辰弥さん、」

千歳が声を掛けた。

「何、どうしたの?」

辰弥が振り返り、千歳を見る。

「辰弥さん、私……」

そう言った千歳が一度口ごもり、それから今にも崩れそうな笑顔を見せる。

「私、辰弥さんとずっと一緒にいたいです」

「……」

それは辰弥も同じだった。千歳と、いつまでも同じ時間を過ごしたい。

そのためにも、晃から話を聞いて、治療したい。

「大丈夫だよ千歳、きっと何とかなるから」

何の根拠もなかったが、辰弥はそう言ってリビングの奥へと消えて行った。

辰弥から「永江 晃と話がしたい」と打診され、昴がふむ、と呟く。

例の不調について聞くつもりか、と納得する。

辰弥の不調に関しては医療チームからの報告を受けて今後どうするかと考える段階にあった。

テロメアが損傷しているがそれを回復させる方法はない、とはいえ構造的に遺伝子的な改変に強いLEBはその限りでもなく、もしかすると損傷したテロメアを再生することができるかもしれないという報告も上がっている。しかし、辰弥のテロメアはほぼ限界に近付いており、研究するにしてもサンプルが足りない、テロメアの再生技術が開発できたとしてもそれまで彼が生きていられる可能性はほぼない、とも言われていた。

その報告を受けての「それならば好きに依頼を受けさせる」という方針。

辰弥としてもただ検査や実験だけで一生を終えたくないだろうし「カタストロフ」としても彼の能力は活用したい、という考えから。

そう考え、それならばノインも回収して戦力にすればいい、と晃の誘拐を立案した。

ノインさえ回収できれば辰弥が寿命を迎えたとしても研究は続けられるし、LEBにトランス能力をもたらした晃も回収できればさらに研究を加速させることができる。晃の頭脳はあの所沢をはるかに上回るし、それなら現在考えている「計画」も確実なものになるだろう。

しかし、晃が「カタストロフ」の手中にある今、辰弥の治療の可能性も見えてきた。

晃なら辰弥の不調の原因を突き止められるかもしれない。もしかすると治療方法を見つけるかもしれない。

そうなれば「カタストロフ」はエルステとノインの二体、御神楽の手を離れた個体を運用し続けることができる。

辰弥と晃を会わせることは「カタストロフ」にとってもメリットは大きい、そう、昴は判断した。

いいでしょう、と許可を出し、条件を付ける。

晃が辰弥に何かを吹き込む可能性もある、だから時間制限を設ける、と。

分かった、という辰弥の返事に昴が口元を釣り上げる。

千歳から聞いている。辰弥は所沢には極度の拒否反応を示すが、晃に対しては普通に接することができると。うまくいけば辰弥からも晃からも有用な情報を入手することができるかもしれない。

さて、どのような話が聞ける、と昴はほくそ笑んだ。

昴が寄越した迎えに連れられて、辰弥が晃の部屋の前に立つ。

迎えがインターホンを鳴らし、ドアを開け、辰弥を誘導する。

「三十分だけ、ということですので、三十分後に再度声を掛けさせていただきます」

私は外にいますので、という迎えの言葉に辰弥が頷き、部屋に足を踏み入れた。

そこは辰弥や千歳の部屋とは違い、研究室の様相を見せていた。

恐らくは「カタストロフ」のメインサーバに接続された超高性能のPCと数々の実験器具、奥の壁にはデジタルホワイトボードではなくアナログ式の

晃はチョークを手に黒板に何やら落書きをしていた。

初めは辰弥が入ってきても意に介していなかったが、入ってきたのが辰弥だと気づくや否やチョークを黒板の縁に置いて駆け寄ってくる。

「エルステ! 来てくれると思ったよ!」

両手を掴み、嬉しそうに声を上げる晃に「こいつ、相変わらずだな」と思いつつも辰弥は小さく頷く。

「『カタストロフ』に連れてきてくれてありがとう、ここでは自由にLEBの研究をしていいって言うんだ! 御神楽にいた時は『LEBの研究なんてさせない、研究がしたいなら生体義体にして』ってずっと言われてたからね!」

「……それはよかった」

少々複雑な面持ちで辰弥が呟く。

晃にとってLEBは研究しがいのあるおもちゃなのかもしれないが、当事者である辰弥としてはあまり触れてほしくないものである。

しかし、晃が研究することで、もしかすると自分の不調が改善されるかもしれない、そう考えると一概に「LEBの研究をするな」とは言えない。

「ここはすごいよ、欲しいと言ったらなんでも用意してくれる、これならきっと

そう独りごちてから、晃は辰弥の眼を見る。

「その眼、LEBであることを隠すためにトランスしたのか?」

「……うん」

晃には隠す必要がないからと辰弥が頷く。

「まあ、あの時工場が灼かれて君もノインも死んだものと思われてるからね、賢明な判断だろう」

そう言い、晃は目を輝かせる。

「それで、ノインも生きているのは本当なのか?」

「生きてるよ。この間、武陽都で会った」

ノインが生きているという話はもうしているし、隠すこともないので素直に答える。

「あんたはノインを確保するための餌だ、まぁ、あんたも自由にLEBの研究ができるから『カタストロフ』にとってもあんたにとってもWin-Winな話だと思うよ」

なるほど、と晃が頷く。

「私はLEBの研究ができて、ノインとも一緒になれるならどこでもいいよ」

そう言いつつ、晃はふと何かに気づいたように辰弥の後ろに視線を投げた。

「……ところで、君の仲間は?」

「え?」

突然の言葉に、辰弥が首をかしげる。

「ほら、君はずっと二人の仲間と一緒にいたじゃないか。えーっと、日翔君と鏡介君だったっけ? あの二人はここにいないのかい?」

「それは……」

辰弥が言葉を濁す。

今、ここにあの二人はいない。

日翔はもう戦えるような体ではないし、鏡介とは喧嘩別れしてしまった。

「そうか、あの後すぐに『カタストロフ』に拾われたから、まだ会えていないんだな。『カタストロフ』は秘密組織だから会うのは難しいだろうが、そのうち会えるといいな」

黙り込んだ辰弥をどう判断したか、晃が勝手に一人で納得する。

「そう……だね」

晃のその解釈は間違っている、実際は喧嘩して飛び出してここに来ただけだ、とは言えずに辰弥があいまいに頷く。

そうか、と晃がまじまじと辰弥を眺め、それから口を開いた。

「ノインの血を吸ったのか?」

「え?」

突然、晃にそう問われ、辰弥が目を見開く。

「なんでそれを――」

「やはりな」

ふむ、と晃が呟く。

「君は第一世代LEBであるにも関わらず私の目の前でトランスした。それは何故か? 『生物の特性をコピーする』というギフトを持つ君が第二世代LEBの血を吸ったからとしか説明ができない」

そう指摘すると、辰弥はその通り、と頷いた。

「俺はノインの血を吸ってトランス能力を手に入れた。だけど――」

「トランスすると、不具合が起こる、ということを相談しに来たのだろう」

辰弥の言葉を遮り、晃が辰弥の言葉を代弁した。

その顔が、いつの間にか真面目なものへと変わっている。

「どうしてそれを」

「そうでないと君が私に会いに来る理由なんてないからね。で、どんな不具合が発生しているんだい?」

晃の目が興味に輝いている。

彼としても「第二世代の能力をコピーした第一世代」というサンプルは貴重なのだろう、実際はより詳しく調べたいはずである。

「血液検査の結果は取り寄せられるかな――。他にも検査結果が欲しい。エルステの身体にどのような変化が起こっているのかは実に興味深い」

そう言い、晃がPCに向かう。

「あんたが見たとおりだよ。違和感と、身体に力が入らなくなる。血液検査をした時には『急激に老化しているように見える』と言われたよ」

PCからサーバにアクセス、検査結果にアクセスしようとする晃に辰弥が説明した。

その瞬間、晃が手を止め、くるりと振り返って辰弥を見る。

「急激に老化している、なるほどね――。テロメア検査は受けたのかい?」

ずばり、と晃がピンポイントに尋ねてくる。

ぞわり、と辰弥の背筋を冷たいものが走る。

「それ、は――」

テロメア検査は受けた。その結果、「テロメアの損傷が激しく、人間でいうところの寿命に近い状態になっている」という結果を受けている。

震える声で、辰弥はそれを晃に伝えた。

まさか、トランスとテロメアの損傷に因果関係があるのか。

そんなことがあるのか。

信じられない、信じたくない、と辰弥が晃を見る。

晃はと言うと「ふむ」と呟いて一枚のホログラムスクリーンを呼び出した。

「エルステ、君は生物の寿命を決定づけるものが何かは知っているかな?」

「……細胞分裂によって、テロメアが少しずつ損傷していく……だったっけ」

そう、と晃が頷き、ホログラムスクリーンを操作する。

ホログラムスクリーンに映し出される染色体の模式図。そこから伸びるテロメア部分の映像に晃がポインタを当てる。

「テロメアは細胞分裂を行うたびに短くなる。完全になくなったら染色体が不安定になるから自動的に細胞分裂が起こらなくなるように生物の中で決定づけられている」

細胞分裂とそれによるDNA複製のイメージが映像として再生される。

「……で、だ。エルステ、君はトランスをどういうものだと理解している?」

「え? それは――」

晃に質問され、辰弥が言葉に詰まる。

「自分の肉体を別の物質に変質させる、だと思ってるけど……」

しどろもどろに辰弥が答える。

晃が、「えぇ~」と声を上げた。

「そんな漠然とした認識でトランスをしてたのか? そりゃあ調子も悪くなるよ」

呆れたように晃がため息を吐き、説明を始める。

「トランスは細胞を異常分裂させ、その際に細胞を変質させる仕組みになっているんだよ。そうしたらテロメアと相性が悪いことに気付かないか?」

「細胞を、異常分裂……」

辰弥が晃の言葉を繰り返す。

テロメアは、細胞分裂によって短くなる。トランスは、細胞を無理やり分裂させ、変質させる。

つまり。

「トランスを繰り返せば、その分テロメアが短くなるスピードが速まる……?」

「その通り」

晃が頷いた。

「君は一体どれだけトランスした? 急激に老化していると言われるレベルだと二回や三回程度じゃないだろう」

晃に言われ、過去のトランスを思い出す。

廃工場でナノテルミット弾を回避するために液体にトランスしたのを初めとして、何回トランスしただろうか。

五回? いや、もっとだ。

少なくとも、十回はトランスをしているかもしれない、と思い出し、辰弥は恐る恐るそう回答した。

「……何回トランスしたかなんて数えてないよ。でも……。少なくとも、十回はやったかもしれない」

「十回!?!? 少なくとも!?!?」

晃が素っ頓狂な声を上げる。

「君、本気でそれを言っているのか? 無茶をするにもほどがある!」

辰弥の肩を両手で掴み、晃は声を荒らげた。

「君がやっていることはただの自殺行為だ! テロメアの修復機能を備えていない第一世代LEBがトランスしたら急激に寿命が縮まることは目に見えている! どうして、もっとトランスの危険性を考えなかった!」

「そんなこと言われても、トランスがどういう仕組みかなんて聞いてない!」

辰弥も負けじと声を張り上げる。

トランスをしたら寿命が縮まる? 俺がやっていたことはただの自殺行為? その言葉が脳裏を巡る。

それなら、あの時トランスせずに灼かれればよかったのか、と辰弥は反論した。

寿命が縮まないという理由でトランスしなかった場合、辰弥は廃工場から逃げることはできなかった。

武陽都に行ってからの各種依頼もトランスをしたからこそ切り抜けることができた。

トランスができたからこそ、今こうやって生きている。

晃の言葉は、今までの辰弥の行為を否定するものだった。

トランスしてもしなくても、結局辰弥には未来など存在しない、という。

そこまで考えてから、辰弥は晃の言葉に引っかかりを覚えた。

テロメアの修復機能を備えていない第一世代LEBと、晃は確かに言った。

つまり、第二世代LEBはテロメアの修復機能を備えているからトランスしても問題は起こらないのか?

そしてそれは生物の特性とはまた別の部分だから辰弥にはコピーされなかったということなのか?

そこに考えが行き着くと、質問せざるを得なかった。

「ノインには……第二世代LEBには、テロメアの修復機能が、ある……?」

辰弥の言葉に、晃がああ、と頷く。

「そんな、LEBを使い捨てるような設計にするものか。私が造った第二世代LEBはテロメアの修復機能……というか、細胞分裂の際にテロメアが損傷しにくい設計になっている。Dループの構造をより強固にして――」

「難しい話はいいから、簡単に説明して。第二世代はトランスしても寿命が縮まらないってこと?」

テロメアの構造にまで話が飛躍し、辰弥が慌てて止める。

与えられた時間は三十分、この話を最後まで聞いていたら時間がいくらあっても足りないだろう。

えぇー、と話を遮られた晃が文句を言いつつも簡単に説明する。

「まぁ、完全にテロメアの損傷を止めることはできないが人間に比べて寿命が長いのは事実だろうな。細胞分裂してもテロメアが損傷しにくい、とはそういうことだ。そこへさらに定期的にメンテナンスすることでテロメアを修復させているから細胞に関してだけを言えば第二世代LEBは実質、不老だよ」

「な――」

辰弥が絶句する。

実質、不老。

それこそ、人間が追い求めてきたものではないだろうか。

晃は軽く流しているが、これは人間にとって大きな進化のポイントである。

「カタストロフ」の医療チームは「人間のテロメアを修復することすらできないのに未知の部分が多いLEBのテロメアを修復することなどできない」と断言していた。

だが、晃は第二世代LEBの、とはいえテロメアの修復方法を確立してしまっている。

これが人間にも適用されれば世界は大きく変化するだろうに、と思いつつも、辰弥は晃にそれを伝えないようにしよう、と考えた。

どうせ晃が興味を持っているのはLEBだ。LEBに使用した技術を人間に適用しようとは考えていない。考えていたら今ごろ「人間の不老を実現」と大々的に告知しているだろう。

「……じゃあ、もしかして……。もしかして、俺のテロメアも修復できる……?」

気になって晃に訊ねる。

もしかして、晃なら。

ん? と辰弥を見た晃だったが、すぐにその顔に笑みを浮かべて頷いた。

「ああ、君もLEBだからね、メンテナンスすればテロメアの修復くらいできると思うよ」

自信に満ちた声。

それだけで、辰弥の心に重くのしかかっていたものが溶かされていく。

もしかするとリセットできるかもしれない。

千歳と同じ道を歩き続けることができるかもしれない。

ほんの一筋の光だったが、辰弥に希望を持たせるには十分だった。

しかし、まだ確定で修復できると決まったわけではない。

「メンテナンスすれば」ということは、準備が必要なはず。

「メンテナンスすれば、って、それ、すぐにできるの?」

「うーん、すぐには難しいかな。第二世代のメンテナンスは調整槽を使用してたんだ。調整槽自体は機材さえあれば作れるけど君は第一世代だからね、その辺の調整は必要だと思う」

辰弥をまじまじと見ながら晃が唸る。

「とはいえ、君にそこまでの時間が残されているとも思えないからね。

「無茶言うよ……トランスなしでどうやって仕事すればいいの」

「休めこのワーカーホリック」

晃が苦笑交じりに毒づき、辰弥もつられて苦笑する。

「それ、ブーメラン」

「はぁ? 私がワーカーホリックなわけないだろう」

そんなことを言い合いながらも晃は辰弥が明らかに安心したことを感じ取っていた。

辰弥が抱えているものがどういったものかまでは理解できずとも、一人で背負っていることくらいは理解できる。何しろ辰弥はLEBなのだ、人間よりもLEBに興味を持つ晃が気付かないはずがない。

大丈夫だ、と晃は断言した。

「私が君を助ける。君には借りがあるからね」

「何も貸してないけど」

訝し気に辰弥が晃に言う。

「なあに、私を自由にしてくれた。『カタストロフ』は機材を自由に調達させてくれるしね、思う存分利用させてもらうよ」

「……そう、」

晃がそう言うならそれに甘えよう、と辰弥が考える。

それから、時間がまだあることを確認し、もう一つ気になっていることを口にした。

「ところで、御神楽で開発していた生体義体はどうなったの」

「え? 生体義体? LEBの君には関係ない話だろう」

怪訝そうに晃が首をかしげる。

LEBという、晃にとっては「素晴らしい」能力を持つ存在が生体義体に興味を持つ理由が分からない。LEBが生体義体に置換してしまえばLEBとしての能力は失われてしまうからだ。

それとも、エルステは人間になりたいのか、と考える。

それはダメだ。折角「原初のLEB」として、コピー能力というギフトまで身に着けたエルステがただの人間になるなんて、あってはいけない。

「だめだよエルステ、君に生体義体なんて折角の君の能力が泣くぞ」

「違う、俺が欲しいんじゃない。いや、欲しいのは俺なんだけど、義体にしたいのは俺じゃなくて……」

晃の発言に少々ムッとしながらも辰弥が答える。

彼の言葉で気が付いてしまったが、生体義体に置換すればLEBとして生きなくてもいいかもしれないという可能性に心が揺らぐ。

辰弥とて好き好んでLEBとして生まれたわけではない。千歳と共に生きるのに「俺が人間だったら」と思うこともある。

しかし、辰弥は自分がLEBだからこそ生きていられるということは理解していた。だから生体義体に置換して「人間として生きる」ことに心は揺らぐが、どうしてもそうなりたいとまでは思わない。

晃に生体義体について聞いたのは、日翔を助けられるかもしれないと思ったからだ。

なるほど、と晃が呟く。

「誰か、生体義体にしたい人間が――。そういえば日翔君だったか。彼、先が長くない、とか言われていたっけ」

辰弥たちが晃と顔を合わせたのは日翔がノインに拉致された直後のほんのわずかな時間だったが、晃はその時の辰弥たちの会話を覚えていたらしい。

「なんだよ、日翔君、ALSな上に生身至上主義だったのかい? だったら生体義体も拒否しそうなものだが」

「いや、日翔は単純に反ホワイトブラッドなだけ。義体自体に抵抗はないはず」

生身至上主義と反ホワイトブラッドは違う。生身至上主義は生身に何かしらの器具を入れることを極端に嫌う。過激派はGNSですら拒否する。

大して反ホワイトブラッドは単純に

そして日翔は反ホワイトブラッド派だった。「ホワイトブラッドさえ使わなければ義体にして生きられたのかな」という呟きを辰弥は知っている。

だからこそ、ホワイトブラッドを使わないらしい生体義体は日翔を救う可能性の一つだった。

開発は完了しているのか、上手くいけば日翔に使うことができるのか、それが知りたくて辰弥は晃に回答を促す。

「なるほどね、確かに生体義体はホワイトブラッドを使わない、自前の血液で稼働するから日翔君にはぴったりだね」

「で、どうなの。開発は」

はやる気持ちを抑え、辰弥が続きを促す。

「ああ、開発自体は終わってるよ。

「ちょっと待って、あんたが生体義体に関わったのってほんの半年ほど前だよね? 御神楽の研究施設に入るってニュースからそんなに経ってないじゃない」

「そう言われても、実際私がしたことなんて、既存の生体義体の問題点を片っ端から潰したくらいだからなぁ。一環もあれば出来るレベルの話だよ」

「んな……」

辰弥も日翔の生存のためにわずかな可能性に賭けて調べたから知っている。

晃が関わる前の生体義体はそもそもニーズが少ないのもあり、全く研究が進んでおらず問題点だらけで、実用には数十年の時間を要するとさえ言われていたはずだ。それをたったの一環で成し遂げたと言うのか。

「まぁそんなわけで、日翔君も多分問題ないと思うなあ」

「つまり――」

「ああ、日翔君さえ望めば日翔君用の生体義体、造れるよ?」

そう、あっさりと晃は返答した。

――日翔が望みさえすれば。

もし、治験の席が確保できなかったり、薬が効かなかったとしても第二案が提示できる。

いや、そもそも治験すら必要ないのかもしれない。

日翔がたった一言、うんとさえ言えば、助けられる。

自分が生き延びられる可能性と、日翔が快復する可能性を同時に示唆され、辰弥の心臓が踊る。

自分は「カタストロフ」に来てしまったから日翔とは同じ道を歩けないかもしれない。それでも、日翔がいない世界を生き続けるという苦しみは味わわなくて済むかもしれない。

寿命だ、限界だと言われた自分も千歳と生き続けることができるかもしれない。

それは、辰弥にとって考えられる最高のハッピーエンドだった。

誰も死ななくて済む、誰もが未来を見ることができる、幸せな結末。

日翔に伝えたい、と辰弥は思った。

君は助かるんだ、もう病気に怯えなくて済むんだ、と。

しかし、「カタストロフ」にいる以上、それは叶わない。

それだけが唯一の心残りではあるが、全員が生きられるならそれでも構わない。

「日翔の生体義体、用意できる?」

「あー、拒絶反応とか考えたら日翔君の遺伝子情報は欲しいなあ……当てはあるのかい?」

そう言われて、はっとする。

今、辰弥の手元に日翔の遺伝子情報が刻まれたものは何一つない。

髪の毛の一本でもあればよかっただろうが、そんな物を残すほど辰弥も物持ちがいい存在ではなかった。

ゆっくりと首を横に振る。

晃が「ううむ」と腕を組む。

「生体義体はそれぞれがその人に合わせたワンオフものにするのがベストなんだ。汎用品も研究を進めているが、被検体の都合でまだ実証はできてなくてね。流石にまだ使うのは危険だ」

君はそれでもいいのか、と問われ辰弥は即座に首を振った。

だろう、と晃が確認する。

「とにかく、日翔君の生体義体に関しては遺伝子情報を入手してからだな――。しかし、あれからまだ再会できていないとなると大丈夫か? 生きてるのか?」

そう言われて、どきりとする。

日翔と鏡介のもとを離れてもうそれなりの時間が経過している。

日翔はまだ生きているのか、鏡介と二人だけで大丈夫なのか。

「日翔……」

辰弥がぽつりと呟く。

「まあ、死んでさえいなければ多分間に合うよ。早く会えるといいな」

晃が屈託のない笑顔で言う。

それにほんの少し希望を見出し、そうだね、と頷く。

同時に思う。

これは、ノインの取引に応じなくても晃は日翔の生体義体を作ってくれるのではないか、と。

ノインには申し訳ないが、辰弥もここで彼女に義理立てするような義理堅さは持ち合わせていない。

そのノインの話をしようとして、辰弥はすぐに考え直した。

晃が「じゃあノインの要求には応えないとね」と言うような人間ではないと思うが、そんな条件などなくても叶いそうな話にわざわざ自分が不利になるようなことを言う必要はない。

もし、何かしらのきっかけでその話が出たらその時はその時だろう。

そのような話が出て、「じゃあノインを完全にするために喰われてくれ」と言われたらそれに従えばいい――尤も、「カタストロフ」がそれを許せば、の話ではあるが。

ただ、それでも懸念点は一つある。

日翔は反ホワイトブラッドなだけであって生身至上主義者ではない。

それでもGNSですら「怖いから」でなかなか導入しなかったことを考えると、生体義体も「怖いから」で置換することを拒否するかもしれない。

辰弥としてもできれば元の肉体で快復してほしいという気持ちもあったため、生体義体の導入は「最後の手段」かもしれない。

いずれにせよ、希望は見えた。

今まで、「本当に治験の席を得られるのか」、「いつまで鉄砲玉として利用されなければいけないのか」と言った、先の見えない道を手探りで進むことしかできなかった。だが、晃と話をして、生体義体が日翔を助ける最後の砦となる道が見えて、心にのしかかっていた重荷が確かに軽くなったような気がした。

ふと、「帰りたい」と思う。

日翔に会いたい。会って、「助かる方法が見つかった」と伝えたい。

それができる状況ではないことは分かっている。「カタストロフ」で千歳と生きると決めた以上、日翔との再会は望めないかもしれない。

それでも、何かしらの手を使って日翔に伝えたかった。

生体義体の話はあくまでも「できる」というだけである。「カタストロフ」に何のメリットもなく日翔に生体義体を提供するということはできないことは理解している。

どうすればいい、「カタストロフ」内で実績を積めば宇都宮は要望を聞いてくれるだろうか。

そんなことを考えていると外で待っていた「カタストロフ」のメンバーが中に入ってきて「時間です」と辰弥に告げる。

分かった、と辰弥は頷いた。

聞きたいことはほぼ聞いた。自分が助かる可能性も、日翔が助かる可能性も示唆してもらった。

それならその二つが叶うように動けばいい。特に辰弥のテロメアの件に関しては「カタストロフ」としても最優先事項だろう。

「ありがとう。それじゃあ、先に調整槽の件は頼んでもいい?」

「ああ、宇都宮君……だったかな、彼に資材の準備を頼んでおこう」

晃が頷き、辰弥にひらひらと手を振る。

辰弥も頷き返し、迎えに誘導され、外に出た。

自宅に戻るまでの足取りが軽い。

日翔は助かる、助かる可能性が複数出てきた。

治験がだめでも生体義体がある。ホワイトブラッドを使用しない、生身同然の義体なら、日翔は必ず元に戻る。

昴がそれを許可しないとは思えない。いくら「カタストロフ」とフリーランスという差があったとしても日翔は昴の仲間だった。それを昴が見捨てるようなことをするとは思えない。もしかすると、日翔の「カタストロフ」入りも提案してくれるかもしれない。

そこまで考えて、鏡介は、という思いが過る。

鏡介は日翔を守ってくれているだろうか。

あれから、また襲撃を受けたりしていないだろうか。

鏡介なんて嫌いだと言って家を飛び出したが、こうやって考えると心配ばかりが心を過る。

いや、鏡介が下手を打つことはあり得ない。人を殺すことに躊躇いはあるかもしれないが、常に冷静で、的確に指示を出して、どんなピンチであってもそれを切り抜ける作戦を立ててくれた。

だから鏡介の身に何かあるとは思えない。放っておいても何も問題はないはずだ。

それが癪に障るが鏡介とはそういう人間だ。それに、千歳のことを「女狐」呼ばわりしたことはまだ許していない。彼女を疑い続けたことは絶対に許さない、とも思う。

同時に、自分がいなかったとしても何事もなく生きているだろう鏡介に寂しさに似た苛立ちを覚える。

――日翔みたいに俺がいなければ何もできない、みたいになっていればいいのに。

俺のありがたさを思い知ればよかったのに、と思い、辰弥は苦笑した。

結局、俺の方こそ日翔や鏡介がいないと何もできないんだな、と。

そんなことを考えながら玄関を開け、家に入る。

「ただいま」

そう、声を掛けたものの室内には誰もいなかった。

千歳は用事があって出かけているのだろうか。

しんと静まり返った室内に不安を覚える。

「千歳……」

そんなことはあり得ないのに、千歳が帰ってこないのでは、という不安に胸が締め付けられる。

ジャケットを脱ぎ、辰弥は身を投げ出すようにソファに腰を下ろした。

一人きりになって、自分がいつも誰かと一緒にいたことを思い知らされる。

千歳はどこに行ったのだろうか。訓練でもしているのだろうか。

早く戻ってきて、と辰弥は呟いた。

君がいないと、俺は何もできない、と。

「……ふむ」

晃の部屋に、監視のために仕掛けていた盗聴器から一連の会話を聞いた昴が小さく呟く。

「永江博士はテロメアの修復方法も確立していたのですか」

それは人類の進化に対する大きな一歩だろう。だが、当の本人はその自覚が全くない。

もしかすると人類にはまだ適用できず、LEBに対してのみ有効な技術なのかもしれないが、それでも

「……どう思います?」

昴が、後ろに立つ人物に声をかける。

室内は照明が落とされており、辛うじてそこに誰かが立っているとは認識できる程度。

昴の後ろに立つ人物が口を開く。

「エルステのメンテナンスは最重要事項でしょう。永江博士がノインという最高傑作を生みだしたといっても、エルステには遠く及びません」

「ほう?」

闇に姿を隠した人物の声に、昴が面白そうに声を上げる。

「君がそこまで言うとは」

「宇都宮さんも分かっているはずです。エルステにはエルステにしかない能力があるということに。コピー能力はノインも持っているとはいえエルステには遠く及びません。それに、ノインには造血能力の欠落という致命的欠陥があります」

淀みなく言うその声に、昴がそうだ、と笑う。

「君もエルステのことが分かってきたようですね」

「勿論、理解する努力はしていますから」

淡々と告げる言葉。

「ここにはエルステをここに引き留める要素が十分にあります。天辻 日翔を助ける方法も、永江博士はエルステに提示しました」

「そのようですね。なるほど、生体義体ですか……」

面白い、と昴が呟く。

「エルステは私の計画になくてはならない

「ただ?」

「あまりにも与えすぎるとそれを当たり前に思って、報酬がなくなった時に離反します。仕事をすればご褒美がもらえる、犬でも理解できることでしょう?」

調整槽と生体義体を餌に、上手く使いこなしなさい、と昴は続けた。

「そのために君を利用しているのですからね、分かっているでしょう」

「勿論、私の役目は理解しているつもりです。その結果、エルステは今ここにいると思うのですが」

そうだ、全て昴が考えた通りに物事は運んでいる。

このまま計画が進めば晃を餌にノインも「カタストロフ」の手中に収まるだろう。

全ては昴が描いた青写真の通りに。

そのために、昴の後ろに控える人物は存在していた。

「……LEBの量産計画、ですか……」

昴の後ろに控える人物が呟く。

「カタストロフ」が、いや、昴が考える最高の戦力増強計画である「LEBの量産」。

初めは「カタストロフ」もLEBという存在は認知していなかった。

だが、昴が「カタストロフ」に加入して初めてその存在が示唆された。

曰く、「自分の血肉で武器弾薬を作り出し、戦う生物兵器が存在するらしい」と。

研究資料は破棄されていたが一部は流出しており、そこから「カタストロフ」もLEBという存在をはっきりと認知することになった。

その後、昴はLEB開発の第一人者である所沢

研究資料の大半が破棄されているため、再開発は難航しているようだが同じく流出した研究資料を元に第二世代LEBを開発した永江 晃も手中に収めた今、LEBの再開発及び量産は確実なものになったと言えるだろう。

にやり、と昴が口元を歪める。

「鎖神の要望を聞き出しなさい」

「――え?」

唐突な昴の言葉に後ろに控えた人物が声を上げる。

「エルステの、要望を、ですか?」

「ええ、彼はああ見えてわがままですからね。要望は極力把握しておいて餌のストックにしておくべきでしょう。とりあえずは永江博士の拉致に成功したご褒美に調整槽をちらつかせておけばいい」

そう言って昴がくるりと振り返り、そこに立つ人物を見る。

「分かりました、要望は確認できるだけ確認しておきます。しかし――」

闇に隠れた人物は躊躇いがちに尋ねる。

「本当に、LEBが量産できると……?」

「できますよ」

昴が即答する。

「所沢博士と永江博士が一堂に会したのです。LEB開発に携わった二人の博士の頭脳をもってすれば量産も確実でしょう。それに、

そのノインの回収がボトルネックとなるだろう。

猫の特性を有するが故の隠密性能、トランスを駆使されればどこにいるのか把握するのは難しい。

「ノインは武陽都にいる、でしたか」

「しかし、エルステの気配を辿って上町府に戻ってきている可能性があります」

闇に隠れた人物の言葉に、昴が確かに、と頷く。

「とはいえ、そろそろ永江博士にも会いたいところでしょう。それなら会わせてやればいい」

「……はい」

「とりあえずエルステは休ませておきましょうか。永江博士を餌に、ノインを釣りなさい」

昴の鋭い視線が闇に隠れた人物を射抜く。

「ノイン捕獲作戦は別のチームに任せます。君は引き続き、エルステの監視を」

「了解しました」

闇に隠れた人物が頷き、部屋を出ていく。

「ノイン捕獲作戦も、エルステの監視も、全ていい報告を期待していますよ」

全ては滞りなく進んでいる。

もう少しだ、と昴は闇に向かって呟いた。

「LEBさえ量産できれば――私は、日本に復讐できる」

待っていなさい、と呟く昴の声を聞く者は、誰もいない。

to be continued……

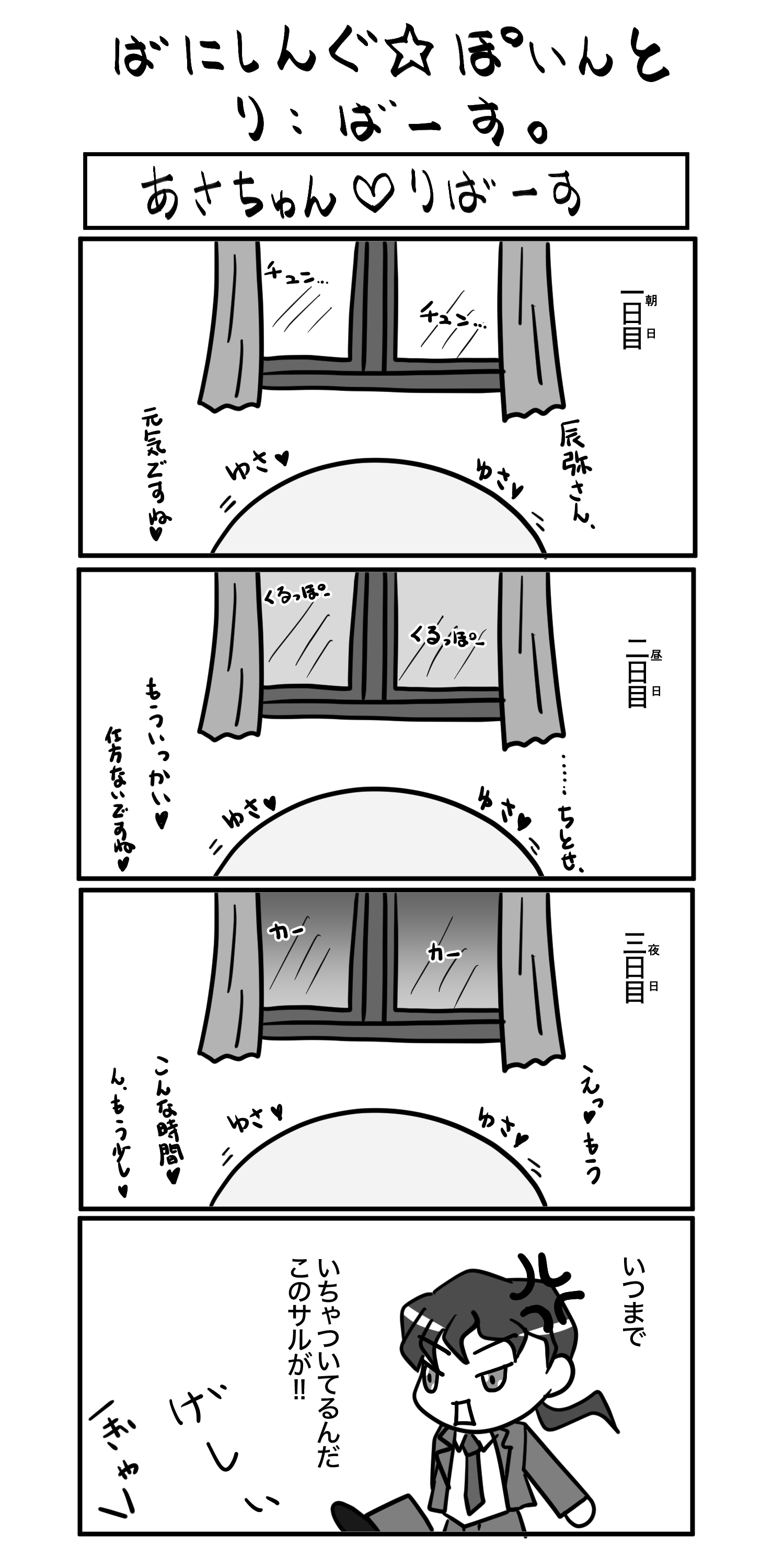

おまけ

ばにしんぐ☆ぽいんと り:ばーす 第7章

「あさちゅん♡り:ばーす」

「Vanishing Point Re: Birth 第7章」のあとがきを

以下で楽しむ(有料)ことができます。

FANBOX

OFUSE

クロスフォリオ

「いいね」と思ったらtweet! そのままのツイートでもするとしないでは作者のやる気に大きな差が出ます。